鏡を見るたびに目の下のクマが気になり、「寝不足のせいだから仕方ない」と思っていませんか。

実は、クマには青クマ・茶クマ・影クマといった種類があり、そのなかには生まれつきの骨格や皮膚の特徴によって現れるタイプもあります。そのため、生活習慣を整えても消えにくいことも。

クマの種類を正しく見分け、自分に合った対処法を知ることができれば、目元の印象は大きく変わります。

このコラムでは、自然に見えるメイクの工夫から光の使い方、さらにスネコス注射やヒアルロン酸注入といった医療ケアまで幅広く紹介し、明るい目元を取り戻すためのヒントをお届けします。

生まれつきのクマ・影クマ徹底ガイド|タイプ別見分け方からメイク・医療ケアまで

この記事を読んでわかること

- クマは青・茶・影の3タイプ。青は血行や皮膚の薄さ、茶は色素沈着、影は骨格が主因。青クマや影クマは、生まれつきの特徴であることも。

- 影クマは頬骨が低い・眼窩が深い・脂肪が少ないなどの骨格で出やすく、生活改善では変わりにくい。

- 適切なメイク手順で、クマは5分でカバーすることも可能。服色やオンライン時の背景・内カメ設定なども味方にすることでクマはカバーできる。

- 根本改善は医療ケアが選択肢。スネコス注射は肌再生で徐々に変化、ヒアルロン酸注入は凹み補正で即時効果。適応とリスクは医師と相談。

目次

生まれつきの目の下のクマ まずやることと見分け方

「生まれつきのクマなのか、それとも生活習慣によってできたクマなのか」を見極めることは、適切なケアやメイク方法を選ぶための第一歩になります。特に生まれつきのクマは、骨格が原因で影ができてクマに見えてしまうことや、皮膚が薄く青っぽく見えてしまうクマなど様々です。ここでは、自分のクマのタイプを判断するための簡単なチェックポイントをご紹介します。

青っぽい・影っぽい・茶色っぽい どれに近い?

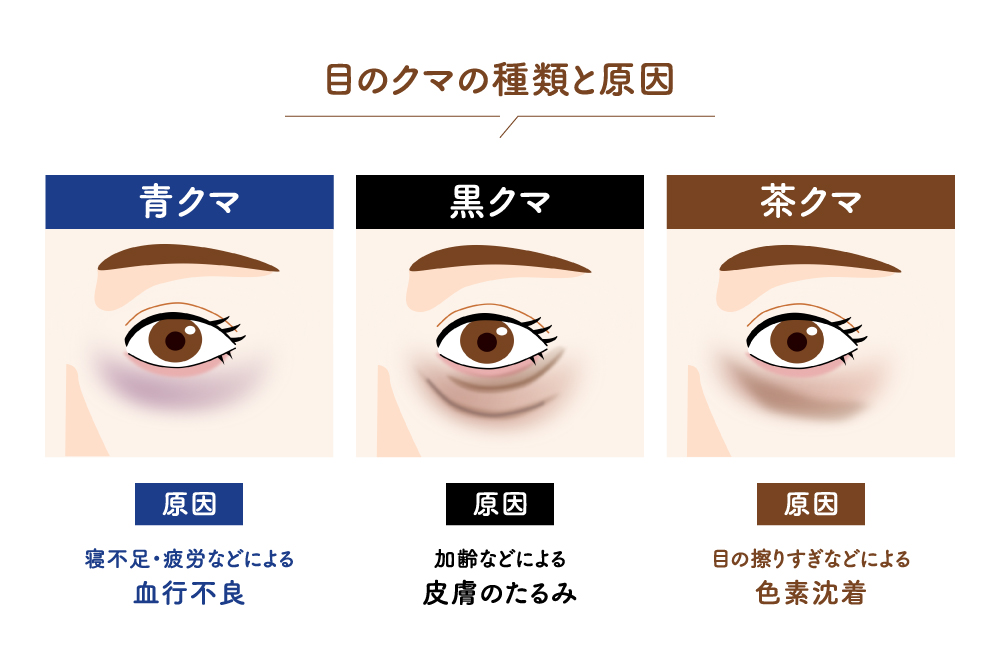

クマは大きく分けて 青クマ・茶クマ・影クマ(黒クマ) の3タイプに分けられます。それぞれ原因や特徴が異なるため、対策も変わります。

青クマ

- 原因:血行不良、睡眠不足、目の酷使、皮膚の薄さ

- 特徴:血管が透けて見えやすく、青紫やグレーのような色味。寝不足や疲労時に濃く出やすいですが、元々の皮膚の薄さも関係します。

- 確認方法:皮膚を軽く引っ張ったり、温めたりすると色が薄くなる傾向がある。

影クマ(黒クマ)

- 原因:骨格の凹み、皮膚のたるみ、加齢による脂肪の減少

- 特徴:影で濃く見え、光の当たり方で濃淡が変わる。元々の骨格で濃く見えてしまうことも。

- 確認方法:下からライトを当てると目立ちにくくなる。

茶クマ

- 原因:摩擦による色素沈着、アトピーやアレルギーでの炎症、紫外線ダメージ

- 特徴:茶色や黒っぽく見え、1日を通して色味が変わりにくい。年々濃くなっていくことも。

- 確認方法:皮膚を引っ張っても色があまり変化しない。

茶クマはほとんどの場合、長年の摩擦や紫外線ダメージなどで色素沈着を起こしたものですが、青クマや影クマ(黒クマ) などは、生まれつきの顔の要素によってできてしまう場合もあります。まずは「色味」と「光による変化」の2点を手がかりに、自分のクマがどれに近いかをチェックしましょう。

骨格タイプから影クマを見分けるポイント

影クマは色素ではなく、目の下にできてしまう「影」が原因です。そのため、骨格や皮膚の構造によって出やすさが変わります。

影クマが出やすい骨格タイプ

- 頬骨が低い人

頬骨が低い人は、横顔を見たときに頬が前に出ておらず、平らに見えたり、正面から見たときに、笑っても頬の位置があまり高くならず、顔の下半分がやや長く見えやすかったりします。頬骨が低いと、目の下から頬にかけての「境目」がなだらかではなく、目の下に凹み(段差)ができやすいため、光が当たると影ができてクマが強調されてしまいます。また、このタイプの人は皮膚も薄めなことがあり、青クマも併発しやすくなります。 - 目の下(眼窩)が深くくぼんでいる人

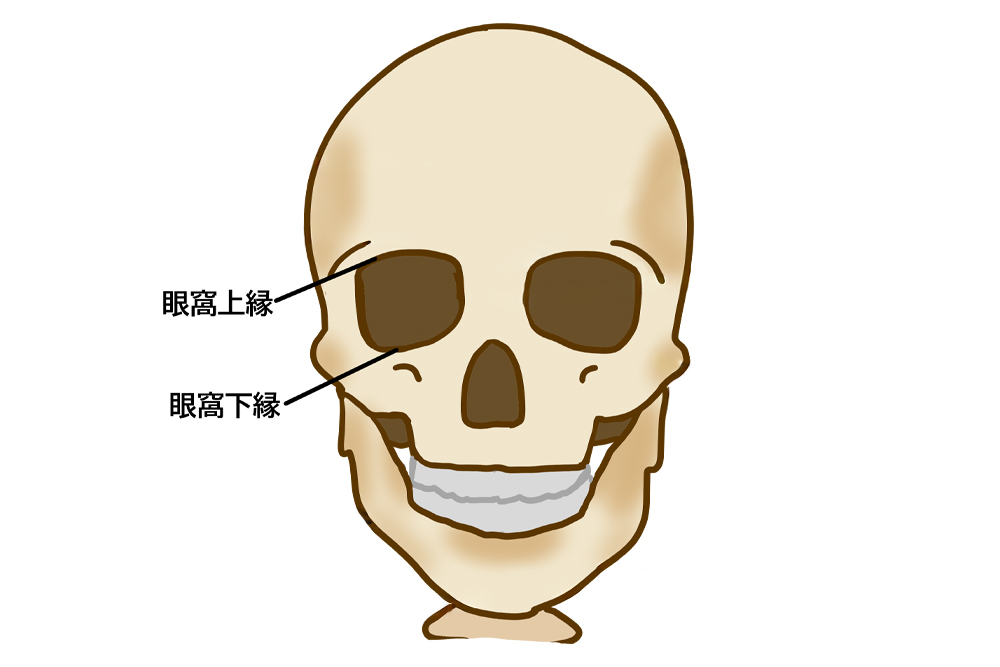

眼球が後方に位置していることで、目の周りの骨である眼窩縁が上下に張り出して見えてしまいます。

そうすると、骨のくぼみが深くなってしまい、影が作られやすくなり影クマの原因となります。比較的若い年代でも起こりやすく、生まれつきのクマの代表的な原因です。 - 目の下の脂肪(眼窩脂肪)が少ない人

目の下の脂肪(眼窩脂肪)が少ないと、涙袋のすぐ下の細い溝(ティアトラフ)がくっきりと現れやすく、そこに光が当たることで影を作りやすくしてしまいます。頬を持ち上げるとクマが改善される人は、脂肪が関係している可能性が高くなります。

影クマは、睡眠やスキンケアでは改善しづらいのが特徴です。そのため、メイクでの光コントロールや、医療的なアプローチ(ヒアルロン酸注入やスネコス注射など)が効果的なケースが多いです。

眼窩(がんか、英: orbit、独: Orbita、羅: Orbita)は、眼球の収まる頭蓋骨のくぼみを指す[1]。

引用:Wikipedia – 眼窩

朝と夜で変わる?生まれつきのクマ簡易チェック

生まれつきのクマである青クマや影クマ(黒クマ)は、実は朝と夜で見え方や濃さが変わることがあります。

青クマの場合は、血行不良によって濃く青白く見えるため、寝ている間の血流の滞りで朝の時間帯に濃く見えることがあります。また、むくみによって血管が透けやすい状態になることも、濃く見える要因です。そのため、青クマは夜よりも朝に濃く見えることが多いです。

一方で影クマは、1日の疲れやむくみによって皮膚が下がり、目の下のくぼみや段差が強調されやすい状態になると、影が濃く映りやすくなってしまいます。そのため、影クマは朝よりも比較的夜に濃く見えてしまうことが多いです。

生まれつきではなく、年齢を重ねるごとに濃くなることが多い茶クマは、色素沈着が原因で起こるため、1日の中で変化が少ないのが特長です。

このように、クマによっては朝と夜で変化することもあるため、実際に鏡で比べてみると、どのタイプか見極めやすくなります。

5分で完成!生まれつきのクマ・影クマタイプ別カバー手順と色選び

忙しい朝でも、正しい手順を踏めば「厚塗り感を出さずにクマを自然にカバー」できます。生まれつきの青クマや影クマでは、必要なアイテムや光の使い方が異なるため、自分のタイプに合わせたメイクが大切です。ここでは、5分でできるシンプルな手順を紹介します。

下準備:保湿と下地で土台を整える

クマを隠すためのコンシーラーやファンデーションをきれいにのせるためには、土台作りが最重要です。皮膚にしっかりと水分を補い、潤いとふっくら感を与えましょう。目元の皮膚は顔の中でも最も薄く、水分が不足しやすい部分。そのままメイクをするとヨレやすく、コンシーラーなどを重ねると余計にシワっぽく見える原因になります。

保湿のポイント

- 顔全体を化粧水などで潤した後、クリームで水分を閉じ込めます。目周りは、目元用クリームやアイセラムでしっかりうるおいを与えましょう。

- 「油分でベタつかせる」より「水分でふっくらさせる」イメージで。

- スキンケアの後すぐにベースを重ねると、メイクのよれにつながりやすくなるため、1〜2分なじませるといいでしょう。

下地の選び方

- 乾燥が気になる人 → 保湿力のあるリキッドタイプ

- 影クマが気になる人 → 光を拡散するパール入りの下地

- 全体を自然に整えたい人 → 薄づきで透明感のあるタイプ

下準備をきちんとすると、下地が密着しやすくメイク崩れを起こしにくくなるだけでなく、後にのせるコンシーラーやファンデが「少量で済む」ため、厚塗り感を防ぐ効果もあります。

色とアイテムの選び方

生まれつきできやすいクマは、そのタイプごとに選ぶ色を変えることで、自然にカバーできます。自分のクマを見極めてから色を選ぶことがカギです。

- 青クマ(血行不良や皮膚の薄さが原因)

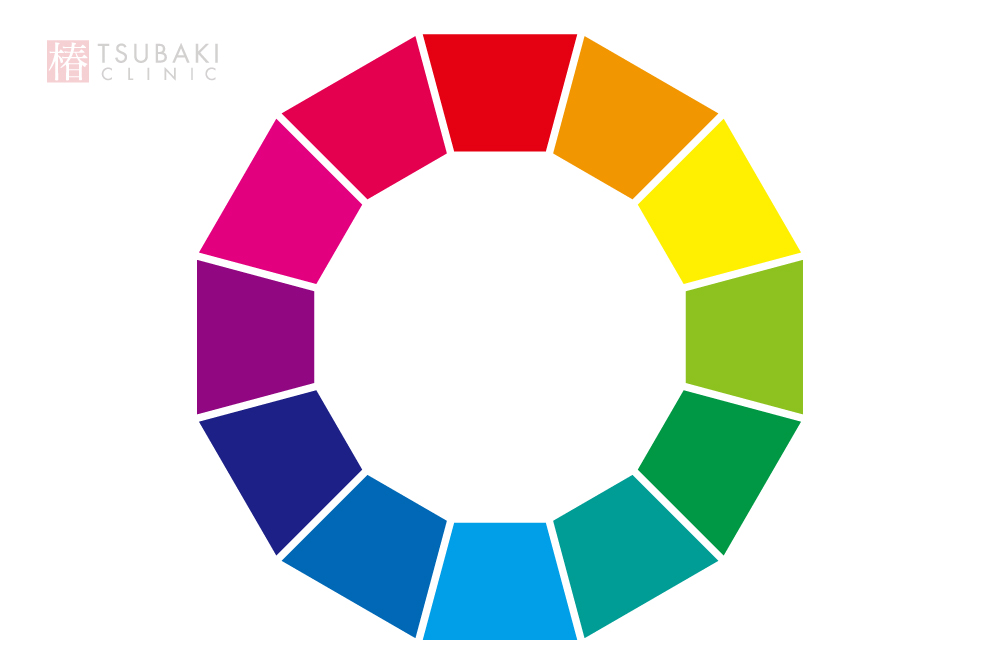

おすすめの色はオレンジ系やピーチ系です。青クマはその名の通り、青っぽい見た目をしているため、色相環で反対側に位置するオレンジを重ねることで色が中和され、健康的に見せてくれます。

色相環とは、色を円形に並べた図で、向かい合う位置にある色同士を「補色」と呼び、お互いの色を打ち消す関係にあります。青の補色はオレンジであり、青みをやわらげて肌を自然に見せる効果があるのです。 - 影クマ(骨格やたるみが原因)

色よりも適切なアイテム選択がおすすめです。明るめのコンシーラーと微細パール入りハイライトで、「明暗」を意識し、段差をふんわりと見せるのが効果的です。

アイテムを選ぶ際は、「固めのスティック」より「柔らかいクリーミータイプ」の方が自然に仕上がりやすくなります。ブラシやチップでクマの部分に色みをのせた後は、指の腹を使って優しくぽんぽんと馴染ませることで、肌との一体感が出やすくなります。

ちなみに、色素沈着や摩擦で起きる茶クマに対してはイエロー系やベージュ系を使って、茶色のトーンを和らげることで、肌全体になじみやすくなります。

自分のクマ毎に、「色を重ねる」「光で飛ばす」など切り替えると、ぐっと自然にクマをカバーすることができるでしょう。

色相環上では、補色を反対の位置に設ける。

引用:Wikipedia – 色相

少量を重ねて厚塗り感を防ぐなじませ方

クマを隠そうとして、メイクをつい「たっぷりのせてしまう」のは失敗のもと。少量を少しずつ重ねる方が仕上がりがきれいになりやすいんです。

まずコンシーラーを筆やチップに米粒の半分くらいの量をのせ、目の下に3か所程点置きします。一気に広範囲に塗らず、必要な場所だけに置くようにしましょう。 境目を指の腹やスポンジでぽんぽんと優しくぼかします。「外側に伸ばす」のではなく「叩き込む」イメージで行いましょう。足りない部分があれば、同じように重ねていきます。

ポイントは「一度にたくさん塗らない」「境目をなじませる」の2つです。これだけで自然に仕上げることができます。

仕上げ:メイクと光で飛ばす照明テク

仕上げでは、メイクと光を組み合わせてクマを“消す”のではなく“飛ばす” 発想に切り替えましょう。

メイクの仕上げの際は、マットにしすぎると凹みが強調されるので、フェイスパウダーは少量にとどめ、ツヤを残すように心がけましょう。光を反射する細かいパール入りのハイライトを、目の下や頬の高い位置にのせると効果的です。

さらに、デスクでの仕事やオンライン会議などの際には、光の使い方にも工夫を取り入れると、よりクマの存在を少なくすることができます。例えば、デスクライトは顔よりやや上から斜め前方にセットする、窓の正面や斜め前に座ることで自然光による明るさを均一にする、オンライン会議や写真撮影では、内カメの明るさを少し上げ影を飛ばしやすくするなどがおすすめです。

メイクを完成させた後は「光の調整」で仕上がりを大きく変えましょう。厚塗りで隠すのではなく、メイクとライティングを味方につけるのがポイントです。

写りが変わる!クマを目立たせない室内環境とは

同じメイクでも、照明や服の色によってクマの目立ち方は大きく変わります。写真写りやオンライン会議での印象を良くするには「環境の調整」が効果的です。ここではすぐに取り入れられるコツを解説します。

白シャツでクマが目立つ時の色と背景の工夫

オンライン会議など、きちんとした服装が必要な場面での白シャツは、清潔感があり好印象ですが、実はクマを強調してしまうこともあります。理由は、白が光を強く反射し、肌の青みや影を引き立ててしまうためです。

そのため、白シャツ以外のベージュやライトグレー、淡いピンクなど、血色を補う色を取り入れることがおすすめです。しかし、どうしても白シャツでなくてはならない場合は、白シャツにプラスの小物を取り入れたり、背景の色を調節したりと対策を行うことで、クマを強調させづらくなります。例えば、ストールやネックレスなどで首元に色を足すことや、背景に暖色(ベージュやアイボリー)を使うことで顔色が明るく見えるため、白シャツの際は試してみましょう。

白シャツでクマが強調されたら、服や背景にほんの少し「温かみのある色」を足すのが簡単な工夫です。

内カメの画面明るさとレンズ高さの簡単ルール

鏡で見る自分と、スマホで写した自分の印象が違うと感じることはありませんか。実は、スマホの内カメラは光の入り方や画角の影響で、クマが実際より濃く映りやすい傾向があります。特にオンライン会議や証明写真では「カメラ映り」での見え方が重要です。普段のセルフチェックも鏡とスマホの両方で行うと、実生活に直結した対策につながります。

- ポイント1:カメラは目線より少し上に構える

下からの角度は影クマを強調するので、やや上から撮る方が自然。 - ポイント2:明るさを調整する

内カメの明るさを少し上げると、影が飛んでクマが目立ちにくくなる。 - ポイント3:照明との合わせ技

自然光が正面から入る位置に座り、内カメの明るさを上げると効果的。

夜間はリングライトなどの柔らかい光を正面にして照明を使うと、クマが消えやすくなる。

このように少しの工夫で、カメラ写りを変えることができます。加えて、「内カメラで写した顔」と「鏡で見た顔」の両方の確認を習慣化することで、他人からの見え方に近い判断ができます。

生まれつきのクマ・影クマに効く医療ケア

メイクや光の工夫で一時的にクマはカバーできますが、根本的に改善したいという人には「ヒアルロン酸注入」や「スネコス注射」という医療ケアがおすすめです。直接皮膚のボリュームを補ったり、コラーゲンやエラスチンの生成を促したりすることで、目元のハリを取り戻し、生まれつきのクマや影クマにも効果が期待されます。

スネコス注射:肌の再生を促す自然なアプローチ

スネコス注射は、非架橋のヒアルロン酸と6種類のアミノ酸を独自に配合した薬剤を、肌の真皮層に注入する治療です。特徴は「皮膚のハリを取り戻す」ことを目的としている点で、肌育注射とも言われています。椿クリニックでは、従来のスネコス注射よりも配合が強化されたスネコスパフォルマをご用意しています。

スネコス注射が皮膚のハリを取り戻す理由は、6種のアミノ酸が真皮層に働きかけ、肌のハリや弾力を維持するコラーゲンやエラスチンの生成を促進する点にあります。これにより、皮膚の厚みや弾力が自然に回復し、目元の小じわや凹みが目立ちにくくなります。同時にヒアルロン酸によって水分保持能力が回復することで、肌を潤しふっくらとした状態に導いてくれます。これが、“肌そのものを若返らせる”イメージ。

皮膚の厚みが回復するため、皮膚が薄いことで強調されてしまう青クマや、ハリの不足によって目立ってしまう影クマなどに効果を発揮します。

症例概要

| 総額 | 1クール4回¥156,000(税込) |

| 1回あたり | ¥39,000 (※1クールの代金を4等分した金額です) |

| 施術回数 | 4回 |

| 部位 | 目の下のクマ |

| 年齢 | 30代女性 |

※お問い合わせの際は、こちらの番号をお伝えください。

リスク

内出血、腫れ、アレルギー反応、感染の可能性

「自然に若々しい目元になりたい」「大きな変化よりも質感を整えたい」という方に向いている治療です。

ヒアルロン酸注入:凹みをボリュームで補正する方法

ヒアルロン酸注入は、目の下の凹み(ティアトラフや影の部分)に直接ヒアルロン酸を入れて、段差を埋める治療です。即効性があるのが大きな特徴です。

ヒアルロン酸は体内にも存在する保湿成分で、1gのヒアルロン酸が約6Lもの水分を抱える性質があります。これを目の下の溝や、影を作っている原因の凹みに注入することで、皮膚がふっくらと持ち上がり、影を薄くしてくれます。ヒアルロン酸注入は “ボリュームを足して影を消す”イメージ。

骨格や脂肪の減少によってできる影クマや、ティアトラフがくっきりしている・生まれつき目の下がへこんで見える人などに適しています。

ヒアルロン酸注入は「すぐに変化を実感したい」「影の原因が凹みである」とはっきりしている人に向いている治療です。

治療ごとのダウンタイム・リスク・向いている人

スネコス注射もヒアルロン酸注入も、目の下のクマを改善するために効果的な治療ですが、それぞれ適した悩みや効果が出るまでの変化などが異なります。自分のクマがどちらの治療に向いているか、確認してみましょう。

| 特徴 | スネコス注射 | ヒアルロン酸注入 |

|---|---|---|

| アプローチ | 自然治癒力を活かして肌を再生 | 凹みを直接ボリュームで補正 |

| 効果が出るまで | 数回の施術で徐々に改善 (目安:10~14日間隔で4回1クール) | 直後から変化を実感 |

| 持続期間 | 約3~6か月(個人差あり) | 約1~2年(製剤や体質による) |

| ダウンタイム | 軽い腫れ・赤み(数日で回復)、内出血 | 腫れ・内出血のリスク、場合によっては凸凹感 |

| 向いている人 | ・自然な変化を求める人 ・皮膚の薄さやハリ不足が気になる人 ・若いころから青クマが目立つ人 | ・即効性を求める人 ・目の下の凹みや段差が気になる人 ・頬に高さがなく目の下の影が強調されやすい人 |

| 注意点 | 効果が穏やかなので複数回必要なことが多い | 入れ方次第で不自然さが出ることもある |

このように、それぞれの治療にメリット・デメリットがあるため、どちらの治療が適しているか、自分のクマがこれらの治療で改善されるかをしっかりと医師に診てもらってから治療を決定するようにしましょう。

まとめ

生まれつきの目の下のクマは、皮膚の薄さや血行不良などで起こる「青クマ」、元々の骨格や脂肪のつき方によって目の下が凹んでできてしまう「影クマ(黒クマ)」に分けられます。

普段のメイクや光の当て方などで、クマの協調を湧和らげることは可能ですが、根本的に改善したい場合は、スネコス注射やヒアルロン酸注入などを検討してみましょう。

目の下のクマにお悩みの方は、椿クリニックにご相談ください。

椿クリニックが提供するホスピタリティ

椿クリニックは、銀座・名古屋・心斎橋の駅近で通える「切らない美容医療」専門クリニックです。

フォトフェイシャル(M22)、医療ハイフ、XERF(ザーフ)、インモードVリフト、ボトックス、ヒアルロン酸、医療脱毛、メディカルダイエット、点滴まで幅広く対応。

医師が肌状態と目的・ご予算を丁寧に確認し、“必要な施術だけ”を適正価格でご提案します。

治療・接遇・設備・費用の四つの安心で、初めての方も気軽に続けられる美容医療を実現します。

術後も無料診察や薬処方、電話・LINE相談などアフターケアまで一貫。24時間WEB予約で、思い立ったタイミングでお気軽にご相談ください。