イソトレチノインでニキビの赤みを効果的に消す方法

イソトレチノインとはどのような治療薬であり、どういった効果があるのか。また、内服方法や注意点について、ここでは基本的な情報をまとめていきます。

イソトレチノインとは?その基本的なメカニズム

イソトレチノインはビタミンA誘導体を含む内服薬であり、「レチノイド」を主成分とします。体の中から皮脂腺にアプローチし、繰り返すニキビの根本的な改善を図る治療薬です。

- 皮脂腺を縮小して、皮脂分泌を抑制

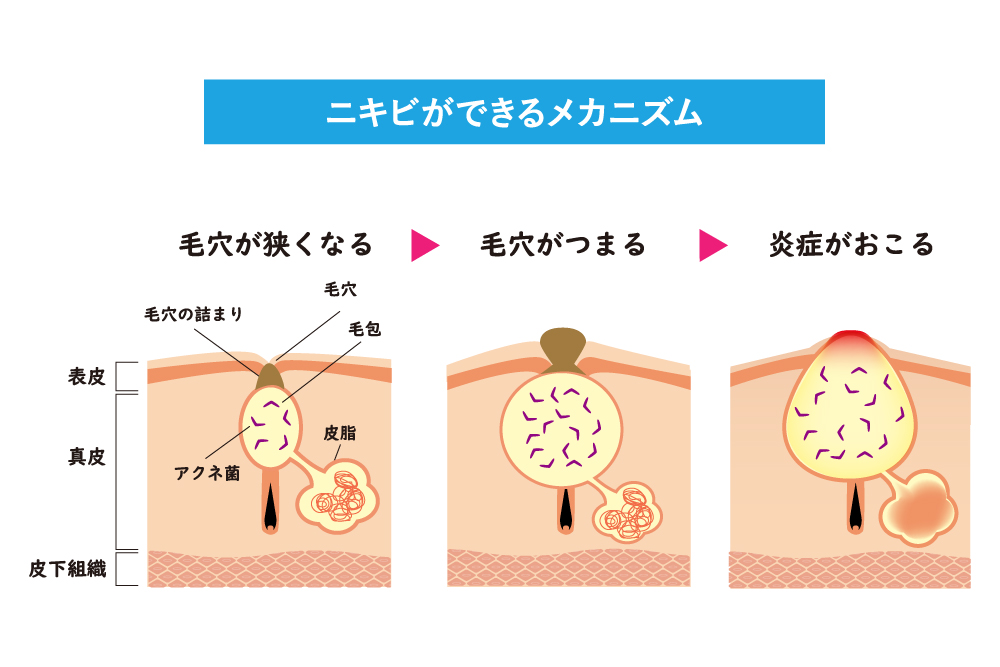

皮脂腺の縮小により、ニキビの原因である皮脂分泌を抑制します。、ニキビの発生を低減させます。皮脂分泌が抑制されることで、毛穴の詰まりが起こりにくくなり、皮脂を栄養源とするアクネ菌(皮膚の常在菌)が過剰に繁殖しづらくなるため、炎症性ニキビの発症リスクも抑えられます。

- 肌の異常な角化の抑制

ターンオーバーの低下などによって、角質の排出が遅くなり積み重なることで皮膚が厚くなり、毛穴がつまりやすくなる「角化異常」が起こります。イソトレチノインはこれを抑制し、毛穴の詰まりにくい肌状態に導いてくれます。毛穴詰まりの原因が解消されることで、毛穴の中のアクネ菌の増殖も抑制することができ、ニキビのできにくい肌に改善していきます。

- 抗炎症作用により、ニキビの赤みを緩和

アクネ菌が増殖すると、皮膚内部ではそれを排除しようと免疫反応が働き、炎症が起こります。イソトレチノインはこの免疫反応を抑えてくれるため、赤みのあるニキビの抑制に効果的で、炎症が抑えられることでニキビ跡も作りにくくします。

このように、イソトレチノインは、今すでにできている炎症性の重症化したニキビに対してはもちろんのこと、これからの肌をニキビのできにくい状態に改善してくれます。

アキュテイン(Accutane)、ロアキュタン(Roaccutane)、イソトロイン(Isotroin)といった名称で諸外国では重症ニキビの治療薬として広く一般的に使用され、アメリカでは1982年にFDA(日本の厚生労働省にあたる機関)に認証を受けてます。日本では厚生労働省の認可がないため保険は適応されず、自由診療での治療となります。

国際一般名でイソトレチノイン(英: isotretinoin)は、13-シスレチノイン酸(英: 13-cis-Retinoic Acid)とも呼ばれ、主に尋常性痤瘡(ニキビ)の治療で使用される。日本では未承認医薬品[1]。

引用:Wikipedia – イソトレチノイン

ニキビの赤みを抑えるイソトレチノインの効果

イソトレチノイン自体が、炎症性サイトカインの産生を抑制する成分であるため、ニキビの赤みを抑えてくれる効果が期待できます。

ニキビの赤みは主に炎症によって起こります。過剰な皮脂や角質によって毛穴が塞がれると、その中でアクネ菌が繁殖していきます。体はそれを異物とみなして、排除しようと免疫反応を起こしますが、この過程で炎症性カイトサインという物質が放出されます。これにより、赤みや腫れ、熱感などの反応が起こり、赤みのあるニキビができてしまいます。

イソトレチノインは、以下のような作用を起こすことで、ニキビの赤みを抑えることができます。

- 皮脂腺を縮小し、皮脂の分泌を大幅に減少させることで、アクネ菌の栄養源が減り、炎症が起きにくくなります。

- 毛穴の詰まりを防ぎ、新たなニキビの発生を抑えます。

- 免疫細胞から分泌される炎症性サイトカインの産生を抑えることで、赤みや腫れなどの炎症症状を和らげる効果があります。

- 炎症の発生そのものを抑えることで、結果的に赤みの残りにくい肌状態を保ちやすくなります。(間接的作用)

ニキビの赤みは、アクネ菌などの原因菌が増殖することで、それを排除しようする免疫反応が起こり、炎症を起こしている状態です。抗炎症作用が働くことで、ニキビの赤みを抑えてくれます。

イソトレチノインの使用方法と注意点

服用は1日1錠、食後になります。空腹時よりも食後摂取のほうが、脂肪に溶けやすい性質があるため、吸収率が高まるとされています。

期間は4~6ヶ月(16週~24週)を1クールとし、完治しなかった場合は最低でも2ヶ月(8週)は休薬とし、期間を空けてから再開となります。ほとんどの場合1クールの服用で効果は期待されます。

注意点は、以下の通りです。

- 妊娠中、妊娠の可能性のある方の服用は禁忌です。胎児奇形や流産、早産、死産のリスクがあります。女性は最後の服用から6ヶ月、男性は1ヶ月間避妊が必要です。

- 服用中、また最後の服用から6ヶ月は献血を避けてください。(献血から作られる血液製剤は妊婦に使用される恐れがあります)

- 服用中は紫外線への感受性が高まるため、紫外線対策をしっかり行ってください。

- 肝機能の状態をみるため、1~2ヶ月に1度の採血が必要です。

- ビタミンA含有サプリや薬との併用は避けてください。

- テトラサイクリン系の抗生物質(ミノサイクリン、ビブラマイシンなど)との併用も避けてください。ステロイド内服中の方も服用できません。

- 服用中は皮膚や粘膜が乾燥しやすく、ドライアイや唇のひび割れなどが生じやすいです。保湿のクリームや点眼薬などで対応してください。

- トレチノイン製剤やビタミンAでアレルギーを起こしたことがある方、大豆・ピーナツアレルギーのある方は服用できません。

- 成長期の方、授乳中の方、うつ病の方、中性脂肪やコレステロール値が高い方、肝障害がある方も服用できません。

なぜ赤みのあるニキビができるの

ニキビに赤みができてしまうその原因と、赤みをできるだけ早く抑えてあげることでどのようなメリットがあるのか、お伝えしていきます。

ニキビの赤みの原因とは

毛穴に皮脂や老廃物がつまり(白ニキビの状態)、アクネ菌が増殖すると、それを排除しようと皮膚内部で免疫反応が働き、炎症が起こります。炎症が起きることで赤みが生じるのです。

赤ニキビ[13] – 黒ニキビがさらに進行した状態で、毛穴に詰まった皮脂に雑菌やアクネ菌が繁殖。

引用:Wikipedia – ニキビ:尋常性痤瘡

炎症を早期に抑えるメリット

ニキビの炎症を早い段階で抑えることは、その後の肌を健やかに保つために重要になります。 ニキビの炎症を放置してしまうと、ニキビ跡や色素沈着、クレーターとして肌に残ってしまいます。

・ニキビ跡や色素沈着

ニキビの炎症が長引くと、炎症から肌を守ろうとしてメラニン色素が過剰に生成されます。本来であれば肌のターンオーバーとともに排出されていきますが、生成の速度が上回り蓄積していくことでニキビ跡として残ってしまいます。

・クレーター

ニキビの炎症が強く長引くと、毛穴の周りの組織が破壊されていきます。毛穴が傷を負い、皮膚の深い部分までダメージを受けたことで、正常な肌組織が再生されにくい状態となり、クレーターとして肌にデコボコが残ってしまいます。また、場合によっては肌のターンオーバーでは改善できない真皮層にまで達することもあり、そうなるとセルフケアや自然治癒では改善できなくなってしまいます。

炎症が悪化するほど治療に時間もかかってしまい、跡に残りやすいため、早めに炎症を抑えてあげることが大切です。

椿クリニックのイソトレチノイン治療プラン

当院での、ニキビに対するイソトレチノイン治療のすすめ方を、実際の症例もあげながらお伝えしていきます。

椿クリニックで提供する治療の特徴

椿クリニックでは、「ロアキュタン」もしくは「アクネトレント」を採用しています。内服量はニキビの重症度や体重などでも左右されますが、一般的に、1日1錠(20mg)を1~2ヶ月は継続して内服していただき、それ以降は副作用の有無を、医師の診察や2か月に1回の血液検査(主に肝機能をみます)で状態を確認しながら進めていきます。

また、内服開始前にも血液検査を実施し、治療を開始しても問題がないか、チェックをしっかり行ったうえで治療をスタートさせます。

イソトレチノイン治療の症例

実際に椿クリニックでイソトレチノイン治療を行った患者様の症例写真を見てみましょう。

リスク:副作用

- 乾燥(特に口唇)

- ドライスキン

- ドライアイ

- 夜盲症

特に、唇や鼻の乾燥はよく見られ、服用量が多いほど起こりやすくなります。

炎症により赤みが強く出ている肌でしたが、2ヶ月の服用で赤みがだいぶ落ち着きとてもキレイになりました。

イソトレチノインで美肌を手に入れるためのステップ

治療中の経過や効果の出方、治療前に知っておきたい副作用をまとめています。治療終了後のケアとともに、その後の美肌を保つための方法もお伝えしていきます。

治療前に知っておきたい副作用

前述した注意点の内容も含まれますが、副作用は以下の通りです。

- 皮膚症状

皮膚や粘膜の乾燥症状(鼻出血、ドライアイなども)、光過敏症、脱毛、発疹

治療初期にニキビの一過性な悪化(赤み、かゆみ等)

- 妊娠中

胎児の先天異常、奇形、流産、早産、死産

- 精神神経系

うつ、幻覚、幻聴、自傷行為・自殺衝動など重大な精神疾患

- 器官

肝機能低下、血液中のコレステロール値上昇、聴覚障害、視覚障害、筋肉や関節の痛み、膵炎、炎症性腸疾患

- その他

めまい、頭痛、嘔気、嘔吐、倦怠感、疲労感

治療中の経過と効果の確認方法

内服を開始し、早い方では1ヶ月程度で効果が出始めますし、一方で、一過性にニキビの悪化がみられる方もいます。2~3ヶ月経過のあたりで効果を感じる方もおり、効果の出方に個人差はありますが、通常は4ヶ月ほど経つと強い効果を実感できます。

内服終了後も長期間効果が持続することが多く、内服終了から1年以上経ってもニキビができない肌質になることもあります。いずれにしても、イソトレチノイン内服前の状態に戻ってしまうことは稀です。

1クールの治療を終えたあとは必ず休薬期間をとり、再発があれば2クール、3クールと治療が検討されます。治療を重ねることでほとんどニキビが気にならない状態までもっていくことが可能です。

治療中は定期的にクリニックへの通院をしながら、ニキビや赤み、皮脂分泌などの肌状態とともに副作用の有無を診察し、治療の経過や効果を確認していきます。

治療後のケアと長期的な美肌維持法

治療後もしっかりとケアをしていくことで、美肌を維持していきましょう。スキンケアでは過度な洗顔はせず、化粧水や乳液・クリームなどでしっかり保湿をしていくことで乾燥を防ぐことが大切です。適度に保湿がされていることで、皮脂が過剰に分泌されてしまうことを防ぎ、肌のバリア機能も維持され、トラブルが生じにくくなります。

また、お肌の乾燥は角質が厚くなり毛穴詰まりの原因にもなります。保湿をしっかりすることでこれらを防ぎ、ターンオーバーが正常化、肌の環境が整うことにつながります。

赤みが続く場合に考慮すべきスキンケア要素

イソトレチノインの効果を最大限に引き出すためには、治療と同時に、適切なスキンケアと定期的なチェックアップが欠かせません。こちらでは、治療効果を高めるためのスキンケア製品の選び方や、定期的なクリニックでのフォローアップの重要性について説明します。

保湿ケアで肌バリア機能を助ける選び方

イソトレチノイン治療中は肌の乾燥が生じやすく、敏感な状態です。そのため、治療と同時に適切なスキンケア製品を併用することが大切なのです。

保湿力を高めてくれるヒアルロン酸やセラミド、尿素などが配合されている保湿製品がおすすめです。保湿クリームによる保湿は主に油分によるものであるため、まずは化粧水などでしっかりと水分を補うことを意識しましょう。水分を補った後に、油分(保湿クリームなど)で水分が蒸発しないように蓋をするようにし、しっかりと保湿を行いましょう。

また、抗炎症成分配合の製品を使用することで、炎症を抑えてあげることもおすすめです。アラントインやグリチルリチン酸ジカリウムという成分がおすすめです。ダメージを受けた皮膚や粘膜の修復を促す作用や、炎症を抑える作用などが期待できます。

刺激を避けるクレンジング方法とは?

毎日なんとなくクレンジングを行っていませんか。実はその「なんとなくクレンジング」が肌の赤みにつながっているかもしれません。

クレンジングの際は、短時間で摩擦を与えないようにすることを意識しましょう。クレンジングに含まれる界面活性剤が肌へ刺激を与え、ニキビの悪化や赤みの悪化につながる可能性があります。肌に長く置いておくことで負担が増すため、できるだけ1分以内で洗い流すようにしましょう。また、クレンジングの際もごしごしと擦らずに、体温でじっくりと毛穴の汚れを掻きだすイメージで押し込むように馴染ませましょう。

使用するクレンジングのタイプも重要です。普段からメイクをしっかりとする人は、毛穴の汚れまでしっかりと落とすことができるオイルタイプがおすすめです。しかし、クレンジング作用の強い、オイル成分の配合が高いものほどメイクと同時に皮脂も取り除いてしまい、洗顔後の肌のつっぱり感につながりやすい傾向にあるため、敏感肌の人や、普段のメイクが薄づきの人は、ミルクタイプなどの肌に優しいクレンジング剤がおすすめです。

クレンジングひとつとっても、肌の赤みやニキビの赤みに影響を与えることがあるため、自分の肌質や普段のメイクなどで使用するクレンジング剤を選択するといいでしょう。

定期的なクリニックでのチェックアップの重要性

イソトレチノインは非常に効果が高く、諸外国では広く一般的に使用されてきた長い歴史のある治療薬ですが、副作用や注意点も多く、自己判断での内服は危険です。

定期的にクリニックへの通院をしながら、治療効果を確認し、必要時は治療プランを変更しながら、その方に合わせた最良の治療が可能となります。また、副作用の有無やその程度をチェックしながら、早期に対応することで症状の軽減を図り、安全かつ効果的に治療をすすめていくことが大切です。

肌の赤み悪化に影響する「食事・ストレス・リラックス法」について

イソトレチノイン治療の効果をさらに高めるためには、日々の生活習慣も大切です。こちらでは、食事や栄養、ストレス管理といった生活習慣がニキビの赤みにどのように影響するかについて詳しく説明します。

食事と栄養が与える影響

日々の私達の食事と栄養は、肌の健康状態に大きな影響を与えます。五大栄養素(糖質・タンパク質・脂質・ビタミン・ミネラル)を毎日バランスよく摂取することを心がけ、特にビタミンやミネラルを豊富に含む食事を摂ることは肌に良い影響をもたらします。その中でもニキビや炎症の原因となる毛穴詰まりや皮脂過剰を抑えてくれる栄養素として、ビタミンA(レバー、にんじんなどの緑黄色野菜)、ビタミンE(アーモンド、アボカドなど)、亜鉛(牛肉、鶏肉、ナッツなど)があげられます。これらの栄養素を含む食品を積極的に摂取しましょう。

また、オメガ3脂肪酸を含む食品(サーモンやくるみなど)や、抗酸化物質を含む果物や野菜(ビタミンB群やビタミンC)も炎症を抑える効果があります。反対に、揚げ物やジャンクフード、砂糖たっぶりのお菓子や清涼飲料水などの高糖質・高脂肪の食事はニキビを悪化の原因であるため、これらの摂取を控えることも重要です。

ストレスホルモンと肌状態悪化との関係

ストレスはホルモンバランスを乱し、ニキビの悪化を招くことがあります。過度なストレスや疲労、睡眠不足が続いてしまうと、男性ホルモンの分泌が増え、皮脂分泌が増加し、角質が厚くなることで毛穴に皮脂がつまりやすくなり、ニキビの原因となります。特に頬や顎のUゾーン(フェイスライン)に発生しやすいのが特徴です。

日頃からリラクゼーション法を取り入れ、ストレスを軽減することが重要です。ヨガや瞑想、深呼吸などでリラックスすること、趣味や運動を通じてリフレッシュする時間を作りましょう。

また十分な睡眠を確保してしっかりと休息をとりましょう。睡眠前の飲酒やスマホなどは避けて、睡眠の質を意識することも大切です。

心身ともに疲れをとり、ホルモンバランスを整えてあげることで、肌の状態を良好に保つことができます。

簡単に実践できるリラックス法3選

ニキビの赤みをできるだけ早く引かせようと思った時、内服やスキンケアだけでなく、ストレスを溜めないことも重要になります。実は、ストレスが蓄積されると、ホルモンバランスが乱れ、ニキビや赤みにも影響を与えることがあるのです。ここでは、忙しい日常の中でも取り入れやすい、簡単なリラックス法を3つご紹介します。

- ゆっくりと深呼吸をする習慣を

静かな場所で深く息を吸って、ゆっくり吐き出す。それだけで副交感神経が優位になり、心がスッと落ち着いていきます。寝る前のひとときや朝の支度の合間に、1〜2分でも試してみてください。

- ぬるめのお湯で入浴タイムを楽しむ

熱すぎないお湯にじっくり浸かることで、体が芯から温まり、血行促進や自律神経の安定にもつながります。38〜39℃くらいがおすすめです。お気に入りの入浴剤やアロマを加えると、気分もぐっとやわらぎますよ。

- 香りのチカラでリフレッシュ

人の五感(視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚)のうち、直接脳につながり働きかけることができるのが嗅覚であると言われています。そのため、ストレスを感じたときにすぐに取り入れられる方法としておすすめなのが、香りによるリフレッシュ方法です。

ラベンダーや柑橘系の香りには、心を落ち着かせる働きがあります。アロマディフューザーやピローミストを使えば、空間を優しく満たしながら気分転換ができます。お茶の香りやお花の香りでもOK。あなたが心地よく感じる香りを選びましょう。

スキンケアと同じように、心のケアも丁寧に行うことで、肌にも穏やかな変化が訪れるかもしれません。

五感(ごかん)とは、動物やヒトが外界を感知するための多種類の感覚機能のうち、古来の分類による5種類、すなわち視覚、聴覚、触覚、味覚、嗅覚をさす。

引用:Wikipedia – 五感

まとめ

皮膚科への通院やスキンケアを見直してみても改善されずに、何度もくり返してしまうニキビや赤みがある、そのようなニキビに対する治療法のひとつにイソトレチノインがあります。イソトレチノインは厚生労働省の認可がないため自由診療の治療ではありますが、諸外国では広く一般的に長年使用されてきた治療薬です。副作用や注意点も多い薬ではありますので、治療前にしっかり理解し、用法用量を正しく、通院や検査でチェックアップを定期的にしながら治療を行うことが大切です。

個人差はありますが、1クール(4ヶ月~6ヶ月)の内服でほとんどの効果が期待できる治療薬です。改善のしないニキビや強い赤みの状態をそのままにしておくと、ニキビ跡や色素沈着、クレーターとして残ってしまい、改善が難しくなってしまうため、ニキビや赤みは早期に治療していくことが大切となります。ニキビの程度や状態に合わせながら、他の治療も含めてご提案させていただきます。

くりかえすニキビや赤みでお悩みの方はぜひ一度椿クリニックにご相談ください。