鏡を見るたびに気になる、顔のしみやほくろ。「これってシミ?それとも…?」と迷った経験はありませんか?見た目が似ているだけでなく、原因やケア方法、さらには治療の選び方までまったく異なるのがこの2つの肌トラブル。

このコラムでは、しみとほくろの違いをやさしく解説しながら、放置リスクやセルフチェックの方法、日常でできるケア、そして美容皮膚科で受けられるしみ治療まで詳しくご紹介します。自分の肌を正しく理解して、後悔しない美肌ケアをはじめましょう。

間違えやすい“しみとほくろ”を見極める!正しいセルフケアとしみ治療の選び方

この記事を読んでわかること

- しみは紫外線や加齢など外的要因、ほくろは遺伝やホルモンなど内的要因が主。発生部位や色、形の違いを理解し、適切なケアが必要です。

- しみの放置は濃く広がり、ほくろはまれに皮膚がんの可能性も。違和感や変化に早く気づくことが健康と美容の鍵になります。

- ビタミンC誘導体の活用、紫外線の時間帯対策、栄養バランスと良質な睡眠がメラニン抑制に有効です。体内外からのケアが大切になります。

- しみの種類に応じてレーザーや光治療を選ぶことが改善の近道。専門医のカウンセリングと治療体験者の声が安心感を後押しする。

目次

ほくろとしみの基礎知識をおさらい

ほくろとしみは見た目が似ているため、どういった違いがあるのか詳しく知らない方も多いのではないでしょうか。まずはほくろとしみができる基礎的な知識から確認していきましょう。

皮膚のしくみと色素が生まれる仕組み

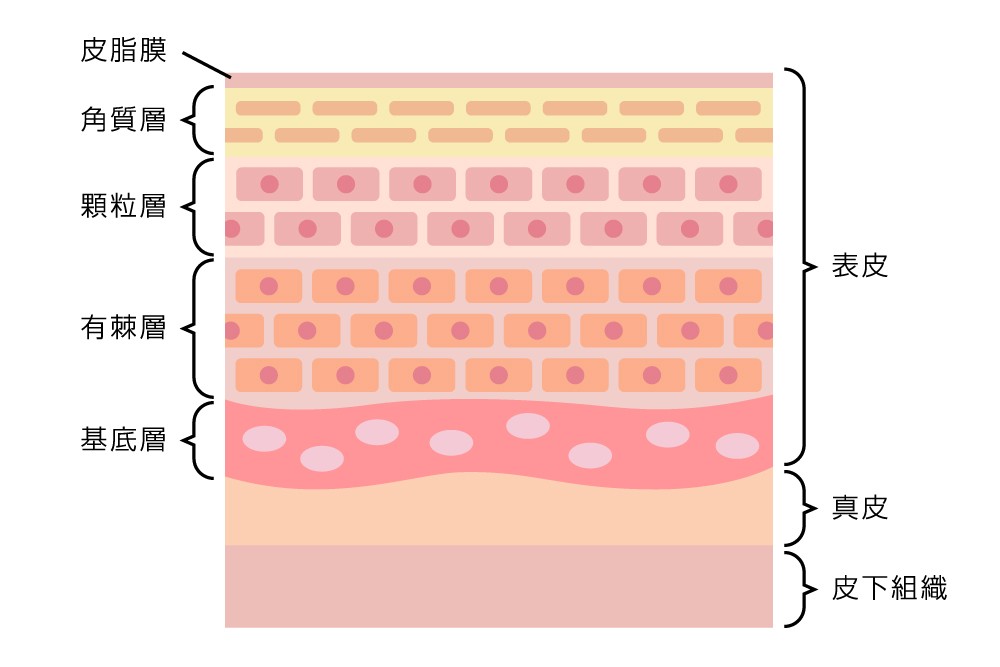

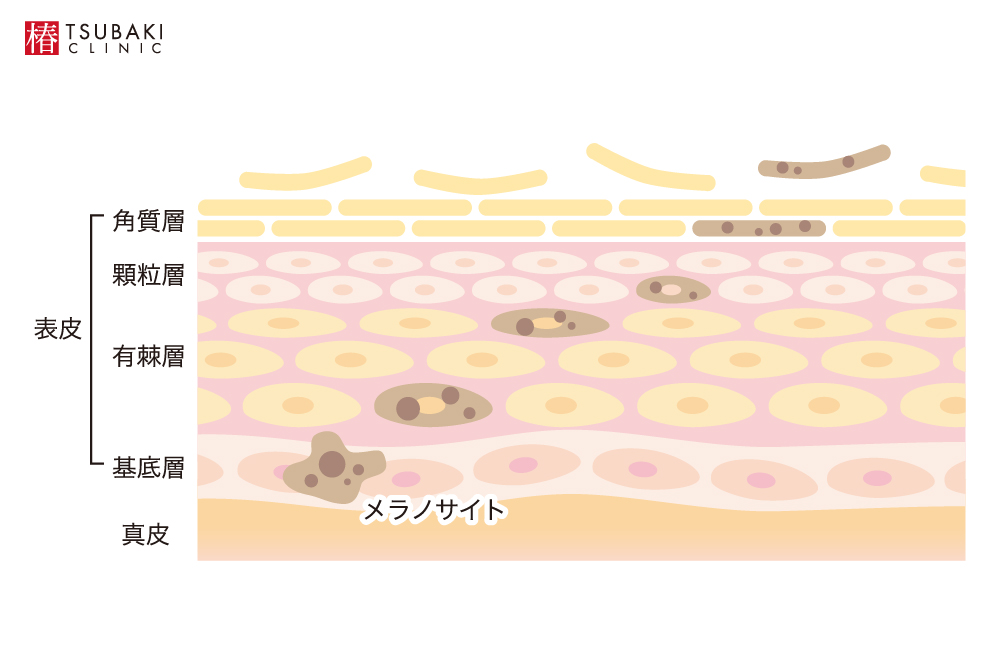

私たちの肌は、「表皮」「真皮」「皮下組織」の3層構造となっています。

このうち、しみやほくろの原因となるメラニン色素は、表皮の最下層にあるメラノサイトという細胞で作られます。

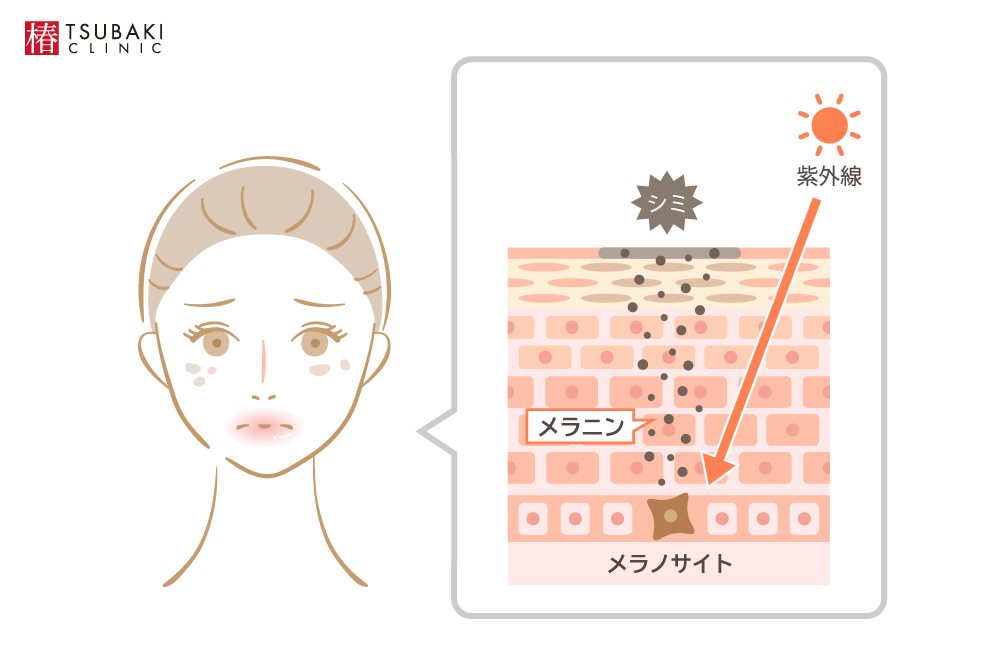

メラニンは本来、紫外線などの刺激から肌を守るために生成される防御反応のひとつですが、過剰に作られたり排出がうまくいかなかったりすると、肌表面に残り色素沈着として現れます。

しみとほくろの違いを理解するには、まずこのメラニンの働きを知ることが第一歩となります。

ほくろやしみが現れやすい年代と生活習慣

ほくろやしみは、年齢によって増えていくこともあれば、生活習慣が影響するもの、生まれつきのものなど様々です。また、しみと一言で言っても、その種類は複数あり、種類によって現れやすい年代や濃くなる要因などが異なります。

一般的にしみと言われる老人性色素班は、20代後半から増え始め、30〜40代には紫外線ダメージの蓄積やホルモン変化が影響して目立つようになることが多いです。一方で、ほくろは先天的なものもあれば、後天的にできるものもあります。成長ホルモンや性ホルモンが活発になる思春期や、妊娠期などのホルモンバランスが変化しやすい時期に増える傾向があります。また、皮膚は寝ている間に細胞の修復を行いますが、睡眠不足が続くと肌の再生が追いつかなくなったり、活性酸素が増えメラノサイトが刺激されやすくなったりします。栄養の偏りや、ストレスによって交感神経が優位な状態が続くことなども、しみやほくろの発生に深く関係しています。

肌悩みが増える年代や生活習慣を知ることで、予防や早期ケアにつながりやすくなります。

意外と知らない紫外線以外の発生要因

しみやほくろの原因といえば紫外線が代表的ですが、それ以外にも見逃せない要因があります。たとえば、摩擦やニキビ跡、虫刺されなどによる炎症も、色素沈着を引き起こすきっかけになります。

さらに、ストレスや喫煙、過度なスキンケア(ピーリングのやりすぎなど)もメラノサイトを刺激し、メラニンの生成を促してしまうことがあります。紫外線だけでなく、日々の習慣や肌への物理的刺激にも注意を向けることが、健やかな肌を保つ鍵になります。

しみと間違いやすいほくろの特徴を見分ける

しみとほくろは時に間違いやすい見た目をしていますが、根本的な原因が異なります。しみなのか、ほくろなのかを見分けるポイントについて解説します。

ほくろとしみはどう違う?原因と構造の意外な差

ほくろとしみには「できる原因」と「皮膚の構造的な深さ」に大きな違いがあります。

ほくろは、皮膚の中にあるメラニンをつくる「メラノサイト」から変化した「母斑細胞」が一部に集まり、塊になっている状態です。遺伝やホルモンバランスの変化、外的刺激などによって現れ、先天的なものもあります。

一方でシミ(色素沈着)は、紫外線や摩擦などの外的刺激から、肌を守るためにメラニンが過剰に作られ、肌表面に沈着した状態です。主に加齢や生活習慣によって起こる後天的な変化です。

ほくろは皮膚の深い層まで細胞が入り込んでおり、盛り上がっていたり、色が濃く黒っぽいことが多いです。

シミはメラニン色素が皮膚の表皮にとどまるため、平らで茶色〜薄い褐色のことが多く、範囲も広がりやすいです。

このように、それぞれを作っている構造(成り立ち)が異なるため、それぞれに合った治療が必要になります。

色・形・盛り上がりで判断するチェックポイント

ほくろとシミは見た目が似ていることもありますが、色・形・盛り上がりの3つに注目すると見分けやすくなります。

まず「色」については、ほくろは黒や濃い茶色が多く、均一な濃さであることが一般的です。一方、シミは薄い茶色〜灰褐色で、境目がぼんやりしていることが多いのが特徴です。

次に「形」です。ほくろは丸や楕円のように形が整っていることが多いですが、シミは輪郭があいまいで不規則なこともあります。さらに「盛り上がり」を見ると、ほくろは皮膚の奥に母斑細胞があるため、盛り上がる傾向がありますが、シミは表皮にメラニン色素がとどまっているだけの状態のため平らです。

実際にはこれだけで区別できないものが多くあります。この3つの視点を意識するだけでも、セルフチェックの精度がぐっと上がります。ただし、見分けが難しい場合や変化が見られた場合は、早めに皮膚科の診察を受けましょう。

放置するとどうなる?ほくろ・しみのリスクと悪化要因

しみを放置することで、より濃いしみになってしまったり、数が増えたりしてしまいます。一方でほくろを放置することで悪化するなどはありませんが、稀に疾患が隠れていることもあるため、気になる場合は早めに医師に相談しましょう。

悪性黒色腫など見逃せない疾患リスク

一見ただのほくろに見えても、まれに「悪性黒色腫(メラノーマ)」という皮膚がんが潜んでいることがあります。特に、急に大きくなった、形がいびつ、色が濃淡混じり、かゆみや出血があるなどの変化が見られる場合は注意が必要です。

悪性黒色腫は進行が早く、転移のリスクも高いため、早期発見がとても重要です。ただし、すべてのほくろが危険なわけではなく、“見慣れたものと違う”という違和感が判断のポイントになります。セルフチェックに不安がある場合は、迷わず皮膚科を受診しましょう。

美容目的だけでなく、健康面でも皮膚の観察は大切です。ちょっとした変化を見逃さず、肌ときちんと向き合うことが、美肌にも安心にもつながります。

掻く・擦るが招く色素沈着の連鎖反応

掻いたり擦ったりという刺激は、肌に炎症を起こしてしまい、メラニン色素が過剰に生成される原因となってしまうため、特にしみを濃くしてしまう原因となります。

今まで何もなかったところに、ふと気づくとできていたしみ、気になってついつい触ってしまうことはありませんか。また、顔にできたしみなどは、日々のメイクやスキンケアなどで気づかないうちに擦ってしまいがち。そんな刺激が、肌の炎症を引き起こし、炎症から肌を守ろうメラノサイトはメラニン色素を生成します。肌のターンオーバーが正常に働いているうちは、メラニン色素が生成されてもターンオーバーとともに排出されていきます。しかし、加齢や肌のコンディションの低下、代謝の低下などによって排出が追い付かなくなると、どんどん蓄積されていきます。この蓄積されたメラニン色素が、しみとなって肌表面に現れるのです。

そして、気になるしみを隠そうとしっかりとメイクをする際に摩擦を起こしてしまう…この負の連鎖がしみを濃く、数を増やしてしまう原因になります。

しみを改善するためには、紫外線対策に加えて、掻く・擦るなどの摩擦も軽減することが必要です。

ストレスとホルモンバランスが肌に与える影響

紫外線や加齢だけでなく、長く続くストレスやホルモンバランスの乱れなども、肌のメラニン生成を過剰に促す大きな要因で、しみやほくろの悪化の原因となります。

強いストレスを感じたとき、体内では「コルチゾール」と呼ばれるストレスホルモンが分泌されます。これにより自律神経が乱れ、交感神経が優位な状態が続くことで、血行不良や免疫力の低下が引き起こされ、肌のターンオーバーが滞りやすくなります。排出されるはずのメラニンが肌に残り、色素沈着やしみの原因となることも少なくありません。

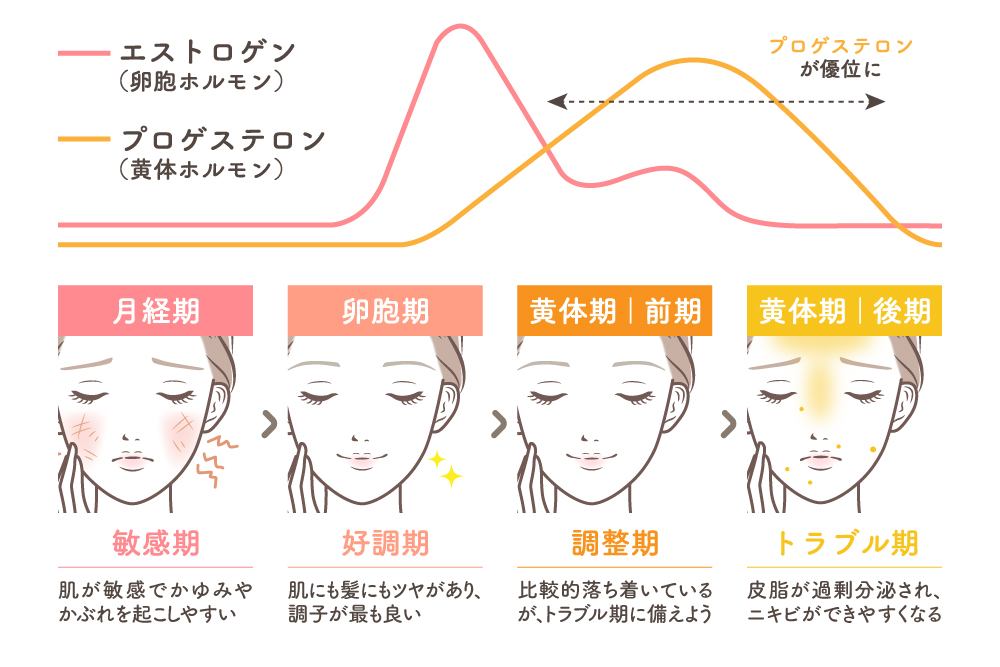

さらに、女性の場合はホルモンの影響がより現れやすくなります。妊娠や出産、更年期、ピルの使用といったライフステージの変化によって、女性ホルモン(エストロゲンやプロゲステロン)のバランスが崩れると、しみや肝斑が目立ちやすくなります。特に肝斑は、以下のような女性ホルモンの影響を受けやすくなります。

- エストロゲン

急激な増減によって肌のバリア機能が不安定になり、紫外線などの外的刺激を受けやすく、メラニン色素を生成しやすい状態にしてしまう。 - プロゲステロン

メラニン色素を生成するメラノサイトを刺激する作用があるため、メラニン色素が生成されやすくなる。

また、ホルモンの影響で、今まで目立たなかったほくろが急に濃くなるケースもあるのです。

こうした変化は「体調のせい」で見過ごされがちですが、肌は体の内側を映し出す鏡でもあります。慢性的なストレスを放置すれば、肌トラブルだけでなく、見た目の印象にも影響を与えてしまいます。

肌状態が揺らぎやすいときこそ、過度なスキンケアに頼るのではなく、まずは「質の良い睡眠」や「栄養バランスの取れた食事」、「自分に合ったリラックス法」など、内側から整えるアプローチを意識しましょう。ストレス管理やホルモンバランスの安定が、健やかで透明感のある肌を育てる土台になります。

卵胞ホルモン(エストロゲン)と黄体ホルモン(ゲスターゲン)の2種類があり、うち女性らしい体つきなどへの影響が大きいエストロゲンを特に指して女性ホルモンと呼ぶ場合もある。

引用:Wikipedia 女性ホルモン

肌への負担を減らす!日常でできる簡単ケア習慣

しみやほくろを改善・予防したい場合には、日々積み重なる肌への負担を軽減することが重要になります。毎日できるスキンケアから、体の内側からのケアまで、肌に優しい習慣をご紹介します。

シミ・くすみに効く?ビタミンC誘導体コスメの効果的な使い方

「シミやくすみに効く」と言われるビタミンC誘導体は、不安定なビタミンCを肌に浸透しやすく、かつ安定化させた成分です。メラニンの生成を抑えたり、すでにできたシミの排出を促す働きがあります。ビタミンC誘導体配合の商品を選ぶ際は、「濃度」や「タイプ」を確認して、自分の肌や目的に合うものを選択するといいでしょう。

たとえば、即効性を求めるなら水溶性タイプ。24 時間以内に皮膚内で L-アスコルビン酸に変換され、抗酸化作用やメラニン抑制作用が速く現れるのが特徴です。反対に、じっくりケアしたい人には脂溶性タイプがおすすめ。肌になじみやすく、奥までしっかり届きやすいため、乾燥肌やエイジングケア向きで、夜の集中パックとして使用することが多いのが特徴です。また、敏感肌の方は刺激の少ない3%程度の濃度から徐々に慣らしていき、赤みやひりつきなどがなければ少しずつ濃度を濃くしていくと安心です。

ビタミンC誘導体配合商品は、使うタイミングにもポイントがあります。朝と夜、どちらでも使用可能ですが、紫外線によるダメージ予防という点では朝の使用が効果的です。ただし、ビタミンCの性質上、塗布部位が乾燥しやすいため、必ず化粧水の後に塗布し、保湿クリームでしっかりフタをすることが大切です。

また、トラネキサム酸やナイアシンアミドなど、他の美白成分と組み合わせることで、より透明感アップへの相乗効果が期待できます。使用を続けるうえでのポイントは、「毎日使い続けること」と「肌に合った濃度を見極めること」です。目に見える変化が出るまでには、少なくとも1〜2回のターンオーバーを経る必要があるため、最低でも4〜8週間の継続が必要です。

ビタミンC誘導体配合のケア用品は、朝は肌の酸化を防ぐ目的で水溶性のものを使用し、夜は脂溶性のものを重ねて抗酸化力をさらに強化するという使い方もおすすめです。自分の肌に合ったケア用品を選び、美白効果を加速させていきましょう。

ビタミンC誘導体では物質として安定化したり(分解しにくい)、皮膚への吸収性や皮膚乾燥の副作用を改良している。

引用:Wikipedia ビタミンC誘導体

朝・昼・夜で違う!時間帯別の紫外線ダメージ対策

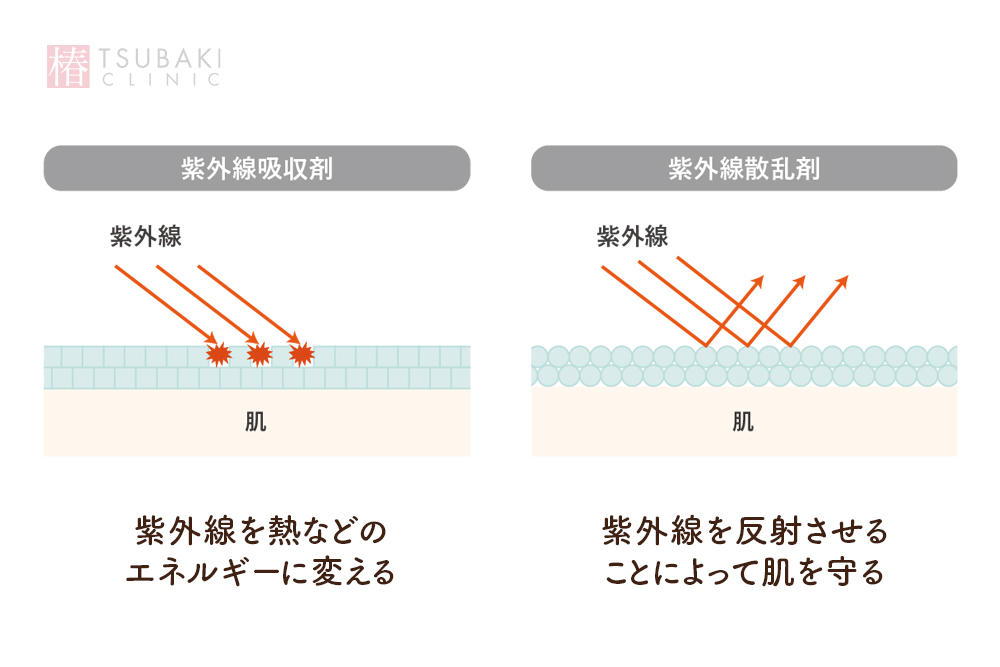

紫外線対策と聞くと「とりあえず日焼け止めを塗る」というイメージが強いですが、実は紫外線の影響は時間帯によって大きく変わるため、対策も朝・昼・夜でメリハリをつけることが大切です。

まず朝は、その日一日の紫外線に備える肌作りをしましょう。起床後の洗顔とスキンケアを終えたら、日焼け止めを塗布しましょう。紫外線吸収剤タイプの日焼け止めは、UVカット成分が安定して効果を発揮するまでには塗ってから20〜30分程度かかるとされています。そのため、家を出る直前では遅いこともあるため、朝の準備の段階でしっかり塗っておきましょう。必要であれば化粧下地やファンデーションにもUVカット機能のあるものを選ぶのがポイントです。

昼間は、紫外線がだんだんと強くなってくるため、最低でも2時間おきには塗り直すなどのケアが必要です。たとえ屋内にいても、窓からのUV-A波は肌に届くため、特に頬や手の甲など光が当たりやすい部分にはこまめな塗り直しが欠かせません。外出の際は、ミストタイプやパウダータイプの日焼け止めを持ち歩き、メイクの上から手軽に重ねる工夫を取り入れるのもおすすめです。水に濡れたり、汗をかいたりするシーンでは、ウォータープルーフなどの水に強いタイプの日焼け止めの使用が安心です。

夜は、日中に受けた紫外線ダメージから肌を回復させる時間です。紫外線によって発生した活性酸素は、肌の酸化=老化を早めてしまうため、洗顔で汚れをしっかり落としたあと、ビタミンCや抗酸化成分配合のスキンケア用品でダメージを最小限に抑えましょう。さらに、しっかり保湿することで、バリア機能を整えて翌日に備えることができます。

1日を通して肌を守るには、「朝:備える」「昼:守る」「夜:回復させる」という流れを意識することが重要です。毎日のちょっとした工夫で、紫外線ダメージの蓄積はぐっと抑えられます。

メラニンを増やさない!食事と眠りの整え方

メラニンを増やさないケアと言えば、外からのスキンケアに意識が向きがちですが、実は食事や睡眠などの体の内側からのケアも、メラニン生成に大きく関係しています。肌の内側で起きている反応を落ち着かせるには、日々のインナーケアが欠かせません。

まず、メラニンの過剰生成を防ぐには、抗酸化作用のある栄養素をしっかりとることがポイントです。ビタミンCはメラニンの生成を抑える働きがあり、パプリカやブロッコリー、キウイなどに豊富に含まれています。さらに、フリーラジカルから細胞を守る働きのあるビタミンEを含む魚卵類や豆類なども意識的に取り入れると効果的です。

一方で、暴飲暴食や糖質過多の食生活は、体内の酸化ストレスを高め、シミのもとを作りやすい状態にしてしまいます。栄養バランスを整えることは、肌だけでなく全身を健康に保つためにも重要です。

そして、もうひとつの大切な要素が「質の良い睡眠」です。入眠から3時間前後に訪れるノンレム睡眠の際に、肌の修復を担う「成長ホルモン」が最も分泌されます。そのため、この時間帯にしっかりと深く眠ることで、日中受けた紫外線ダメージや肌の酸化を回復しやすくなります。特に、睡眠不足の状態が続くと、自律神経やホルモンバランスが乱れて、メラノサイトが過敏になりやすくなります。

メラニンを「作らない・ためない・排出する」ためには、スキンケアだけに頼らず、体の内側から肌環境を整える意識が大切です。食べるもの・眠るタイミングを少し見直すだけでも、肌は着実に応えてくれます。

紫外線により発生する活性酸素の影響でメラニンが合成される。ビタミンCはメラニン生成時に働く酵素チロシナーゼの活性化を阻害し、黒色メラニン合成を抑制するとされている。

引用:Wikipedia ビタミンC

抗酸化物質としての役割は、代謝によって生じるフリーラジカルから細胞を守ることである。

引用:Wikipedia ビタミンE

子供の成長や創傷治癒、肌の新陳代謝は睡眠時に特に促進される。

引用:Wikipedia 睡眠

美容皮膚科で受けられるしみの治療法を比較

しみは美容皮膚科で改善が可能です。ただし、しみの種類によって治療の選択肢は変わってくるため、椿クリニックで採用している治療とともにご紹介します。

しみに効く?レーザーと光治療の違いと向いているタイプ

美容皮膚科で受けられるしみ治療にはさまざまな種類がありますが、代表的なのがレーザー治療と光治療(IPL)です。どちらもメラニンにアプローチする治療ですが、その仕組みや効果、向いているしみの種類に違いがあります。

椿クリニックのレーザー治療は、メドライトC6という機械を用いて行います。この機械は、特定の波長の強い光を1点に集中照射し、濃くピンポイントなしみに対して高い効果を発揮するモードと、肝斑に対して柔らかいレーザーを照射し、改善していくモード(レーザートーニング)のふたつを搭載しています。ピンポイントでの照射には、老人性色素斑やそばかすのような明確な色素沈着に適しており、1回でも大きな変化を感じやすいのが特徴です。ただし刺激が強く、かさぶたができたり赤みが出たりする「ダウンタイム」が、数日〜1週間程度必要なこともあります。一方で、肝斑の改善に用いられるレーザートーニングは、肌の炎症をできるだけ抑えてメラニンを分解していくため、摩擦や炎症がNGの肝斑に対して適用されます。レーザートーニングにダウンタイムはほとんどないものの、柔らかいレーザーのため、改善には複数回の施術が必要になります。

フォトフェイシャルなどの光治療(IPL:Intense Pulsed Light)は、複数の波長を含んだ柔らかい光を照射し、顔全体に広がる薄いしみやくすみに効果的です。メラニンだけでなく、熱刺激によってコラーゲンにも働きかけるため、美白はもちろん、ハリ感や毛穴の引き締めといった肌全体のコンディションアップを目指す方に向いています。刺激が少なく、ダウンタイムもほぼないため、敏感肌の方や美容医療初心者にも人気です。

どちらを選ぶべきかは、しみの種類や濃さ、肌質、ライフスタイルによって異なります。ピンポイントで濃いしみを取りたいならレーザーのスポット照射、肝斑がある場合にはレーザートーニング、広範囲のくすみやしみを改善したいなら光治療というように、「何をどう改善したいか」によって最適な選択が変わるのです。

まずは医師の診察でしみの種類をしっかり見極めてもらい、自分に合った治療法を提案してもらうのが、効率よく透明感のある肌を目指す第一歩になります。

しみの種類によって治療法は違う?カウンセリングで確認すべきこと

「このしみ、気になるからすぐに取りたい」と思っても、すべてのしみに同じ治療法が適しているわけではありません。しみには「老人性色素斑」「肝斑」「そばかす」「炎症後色素沈着」など複数の種類があり、それぞれ発生の仕組みや肌内部の状態が異なります。そのため、しみのタイプに合った治療を選ぶことが、しみの改善には重要になります。

特に肝斑は、光や強いレーザーによる刺激で悪化することもあり、見た目だけで判断するのは難しいため、医師による診断が不可欠です。また、しみに似ているほくろなどもあり、ほくろに光やレーザーを照射してしまうと、やけどの原因になったり「全然改善しない」ということになったりします。

カウンセリングでは、まず医師に「いつ頃からあるか」「増えてきたか」「痛みやかゆみはあるか」など、しみの経過を具体的に伝えることが大切です。内服履歴や妊娠の有無、ピルの使用歴なども肌状態に関係するため、正直に伝えることがより適切な治療につながります。

さらに、カウンセリング時には「治療法の選択肢とその違い」「費用感」「リスクやダウンタイム」「通院回数の目安」など、質問したい点を事前にリストアップしておくと安心です。後から後悔しないためにも、納得してから治療に進むことが、美容医療を前向きに取り入れるコツといえるでしょう。

体験談に学ぶ!リアルに悩みを解決した方たちの声

しみ治療に一歩踏み出せない方たちへ、椿クリニックで実際に治療を受けた方の変化やリアルな声をご紹介します。治療への不安を解消して、透明感あふれる肌への第一歩を踏み出しましょう。

レーザー・光治療ビフォーアフター

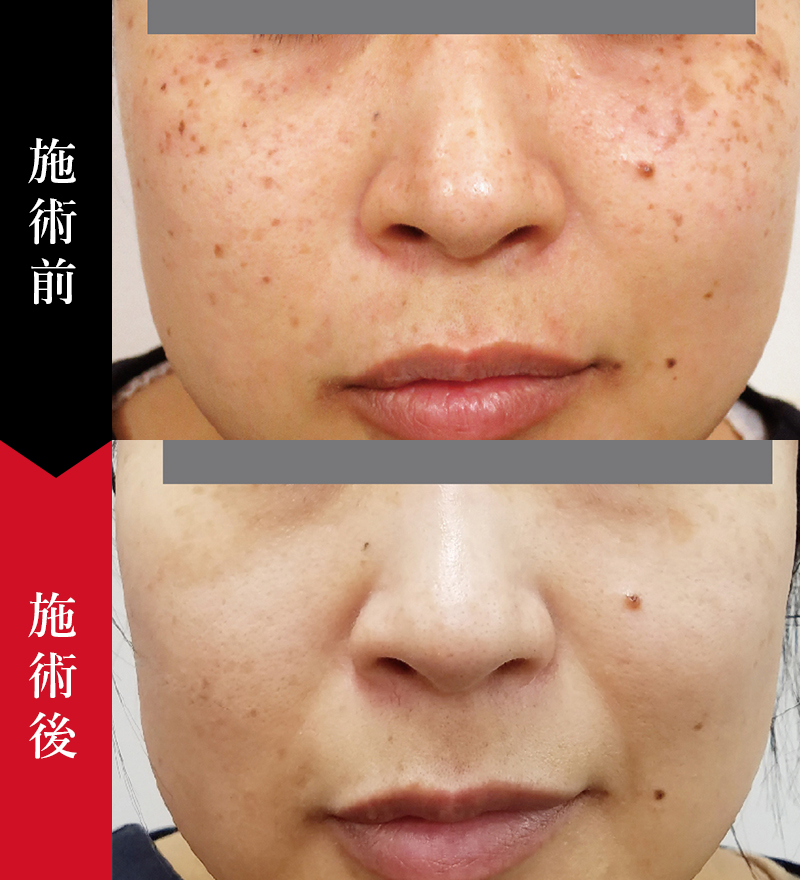

まずは、長年のそばかすが光治療で改善した症例をご紹介します。

症例概要

| 総額 | 5回コース 74,250円(税込) |

| 1回あたり | 14,850円(税込) |

| 施術回数 | 5回 |

| 部位 | 頬全体 |

| 年代 | 30代女性 |

| 施術院 | 心斎橋院 |

※お問い合わせの際は、こちらの番号をお伝えください。

リスク

赤み・火傷・腫れ・熱感・かゆみを生じる可能性があります。

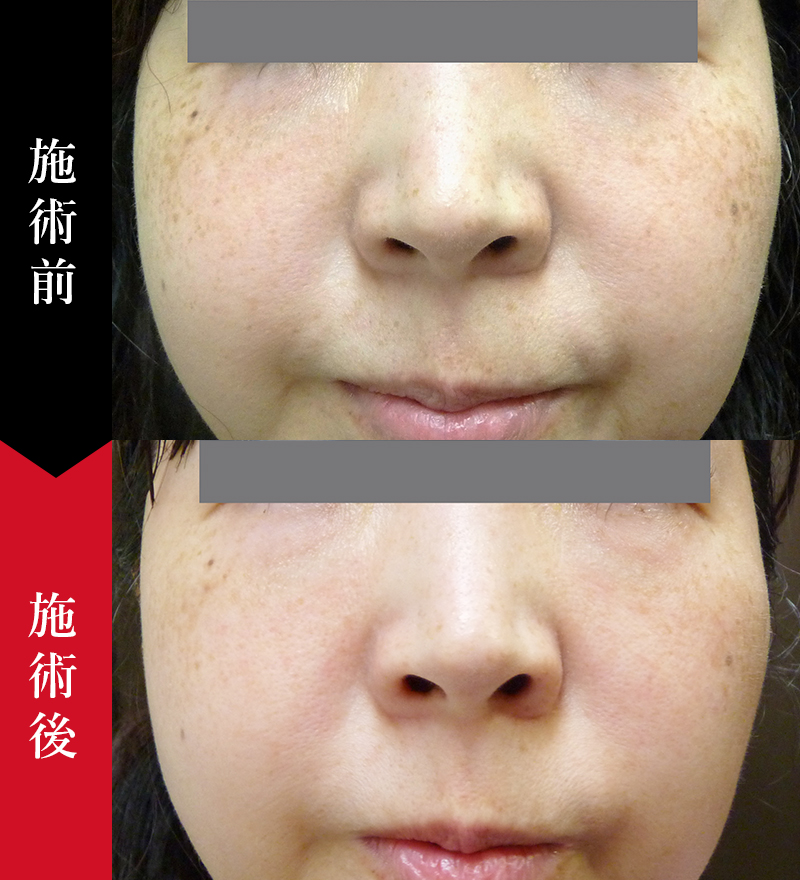

次に、レーザートーニングで肝斑としみが改善した方の症例です。

症例概要

| 総額 | 70,400円(税込) |

| 施術回数 | 10回 |

| 部位 | 頬の肝斑 |

| 年代 | 50代女性 |

※お問い合わせの際は、こちらの番号をお伝えください。

リスク

赤み・熱感・かゆみ・痛み・乾燥が生じる可能性があります。

最後はスポット照射で濃いしみが改善された方の症例です。

症例概要

| 総額 | 10㎜以下のシミ1個 8,250円(税込) |

| 施術回数 | 1回 |

| 部位 | 頬のシミ |

| 年代 | 30代女性 |

※お問い合わせの際は、こちらの番号をお伝えください。

リスク

疼痛・火傷・発赤・色素沈着・白斑が生じる可能性があります。

このように、しみの種類に適した治療を受けることが、肌改善への近道となります。

専門医に相談して良かったと感じたリアルな本音

椿クリニックにいただいたリアルな声をご紹介します。

Googleクチコミより

https://maps.app.goo.gl/7awHd5TqH6F8kUwK8

Googleクチコミより

https://maps.app.goo.gl/1eoNSQ7AJuC9Cjf47

Googleクチコミより

https://maps.app.goo.gl/9sNJf53ZMG13bCVU6

まとめ

ほくろとしみは、「メラノサイト」から変化した「母斑細胞」が一部に集まり、塊になっている状態なのか、メラノサイトから生成されたメラニン色素が積み重なったものなのかで違いがあります。また、見た目にも色や形、盛り上がりなどが異なります。

原因が異なるため、治療法も異なりますが、しみに関してはレーザー治療や光治療などが適しています。また、しみにも複数の種類があるため、それぞれに適した治療を選択することが改善への近道です。

しみに悩んでいるけれどなかなか一歩を踏み出せない方、しみかほくろかわからないけど改善したい方など、ぜひ一度椿クリニックにご相談ください。

詳細・料金を見る

施術の空き枠を見る

銀座TSUBAKIクリニック

レーザートーニング(顔)予約の空きを見る

椿クリニック名古屋院

レーザートーニング(顔)予約の空きを見る

椿クリニック心斎橋院

レーザートーニング(顔)予約の空きを見る