鏡を見るたびに気になる顎ニキビ。「ちゃんと洗顔しているのに」「高いスキンケアも使っているのに」と悩んでいませんか?

実はその顎ニキビ、肌の表面だけでなく、ストレスや内臓の疲れといった“体の内側のサイン”として現れている可能性があります。顎まわりはホルモンや腸内環境、自律神経の影響を受けやすい“敏感ゾーン”と言われています。

このコラムでは、スキンケアでは改善しきれない顎ニキビの原因を、「心」「内臓」「生活習慣」の視点から深掘りし、繰り返さないための5つのアプローチをご紹介します。

繰り返す顎ニキビの本当の原因は心と内臓にあった?見逃しがちな5つの視点

この記事を読んでわかること

- 生活習慣やホルモンバランスの乱れで、皮脂分泌と角質肥厚が重なると毛穴が詰まり、顎にニキビができやすくなります。

- ストレスや月経周期でホルモンや自律神経が乱れ、皮脂が増えて肌が敏感に。顎はその影響が出やすい部位です。

- 糖質やカフェインの過剰摂取やビタミン不足はホルモンや腸に影響し、皮脂分泌やターンオーバーを乱してニキビの原因になります。

- 適切な保湿、睡眠の質、清潔な寝具、腸に優しい食事など、日常のセルフケアで内外から顎ニキビを予防することが大事です。

目次

顎ニキビはなぜ繰り返す? 肌の内外に潜む本当の原因

顎ニキビは様々な要因が複雑に絡み合って発生します。単なるスキンケアの問題だけでなく、体内環境や生活習慣も大きく関わっています。

皮脂分泌と角質肥厚が重なるタイミングとは

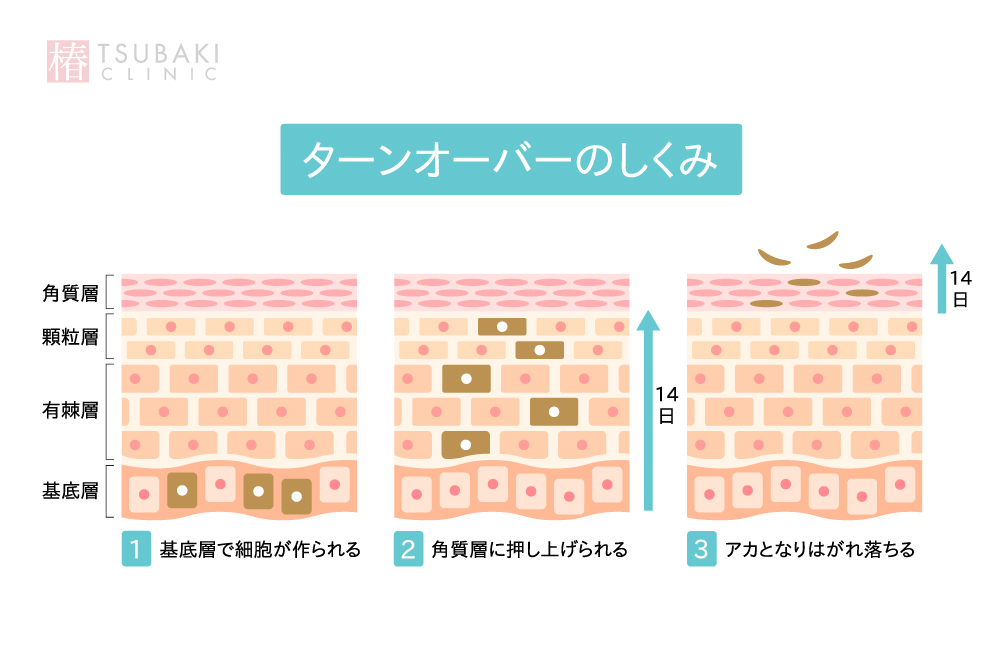

肌は本来、一定のリズムでターンオーバーを繰り返し、古くなった角質を排出しています。しかし、生活習慣の乱れやストレス、ホルモン変動や肌環境などによってこのリズムが乱れると、角質が肌表面にたまりやすくなります。

一方で、生理前や疲れがたまっている時期には、皮脂の分泌も増加しやすくなり、肌に残った古い角質と、過剰に出た皮脂が混ざり合い、毛穴をふさいでしまうのです。この“過剰な皮脂と古い角質が重なるタイミング”こそが、顎ニキビができやすいピークです。

特に顎まわりはもともと皮脂腺が活発なうえ、頬などと比べると凸凹としており、スキンケアがおろそかになりがちな部位でもあります。そのため、ダブルの要因で毛穴詰まりが起きやすいのが顎の特徴です。

顎ニキビを防ぐには、肌のターンオーバーのリズムを整え、余分な皮脂や古くなった角質をやさしく取り除くケアが欠かせません。

組織レベルのターンオーバーの例として、例えばヒトの表皮細胞は基底層で形成され、約28日かけて角化し、角質細胞になり最後は垢として剥落する。

引用:Wikipedia ターンオーバー

ホルモン変動と顎ニキビが影響しあう仕組み

女性の体は、月経周期に合わせてホルモンバランスが大きく変化します。特に生理前は、皮脂の分泌を増やす「男性ホルモン(アンドロゲン)」の影響が強まりやすくなります。

このホルモンは、顎まわりの皮脂腺を活性化させる働きがあり、皮脂が過剰になることで毛穴が詰まりやすくなり、ニキビができやすい状態になってしまいます。

さらに、年齢を重ねるにつれて、肌のうるおいを保つ力やバリア機能が弱まり、刺激に敏感になってしまったり、ターンオーバーの低下につながったりすることも顎ニキビをできやすくしてしまう原因です。

加えて、仕事や人間関係などでストレスを感じると、体はさらに皮脂を出すようになります。実は顎まわりは「ストレスに反応しやすいゾーン」とも言われていて、精神的な負担がニキビとなって現れやすい部位なのです。だからこそ、ホルモンが揺らぎやすい時期は、普段よりも丁寧な洗顔と保湿や、ストレスによる負荷をかけないように意識することが大切です。

肌だけでなく、心や体の状態にも目を向けながらケアすることが、繰り返す顎ニキビの改善につながります。

アンドロゲン(英: androgen)は、ステロイドの一種で、生体内で働いているステロイドホルモンのひとつ。雄性ホルモン、男性ホルモンとも呼ばれる。

引用:Wikipedia アンドロゲン

メンタル疲労が肌に届くまでの“見えない連鎖”

メンタルの不調はホルモンや自律神経を通して、少しずつ肌に影響を与えていきます。心の乱れがどのようにして顎ニキビという形になって現れるのか、その連鎖の仕組みをひも解いてみましょう。

ストレスで顎ニキビ悪化?ホルモンと自律神経の乱れに注意

忙しい日々のなかでストレスを感じると、体は「コルチゾール」というストレスホルモンを分泌します。これは私たちを守るための反応ですが、同時に皮脂の分泌を増やす働きもあるため、肌にとっては負担になることもあります。特に顎まわりは“ストレスが肌に出やすいゾーン”とも言われており、ホルモンバランスや自律神経の乱れがダイレクトに現れやすい場所です。

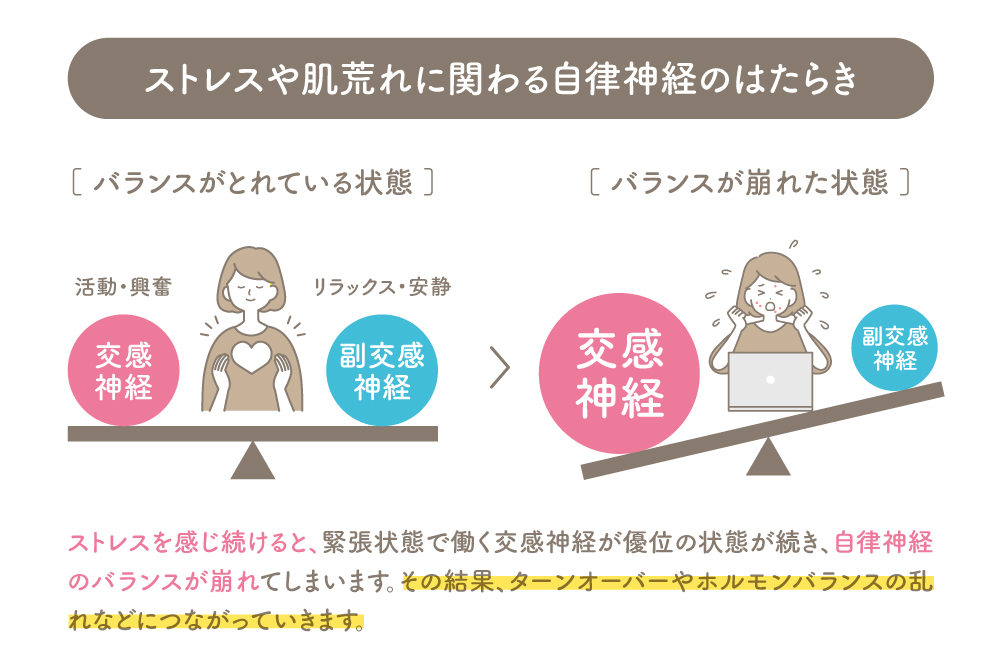

自律神経は「交感神経」と「副交感神経」の2つに分かれており、バランスよく切り替わることで心と体の安定が保たれています。しかし、ストレスを感じるとこのバランスが崩れ、交感神経が優位な状態が長く続いてしまいます。交感神経には、緊張状態を作り出す働きがあり、長く続くことで血流が悪くなったり、消化機能が落ちたり、ホルモンの分泌も乱れがちになります。

また、ストレスホルモンである「コルチゾール」の分泌も促されてしまうため、皮脂が過剰に分泌され、肌の回復力も低下するため、ニキビや肌荒れが起きやすくなるのです。

「ストレスを感じる → 自律神経(交感神経)が活性化 → コルチゾールが分泌される → 肌に悪影響が出る」という連鎖があるからこそ、「肌のために心もケアする」ことがとても大切になります。

深呼吸をする、ゆっくりお風呂に浸かる、スマホを早めに手放すなど、意識的に“心をゆるめる時間”を持つことで、顎ニキビの悪化を防ぐ助けになります。

ストレスによっても分泌が亢進される。分泌される量によっては、血圧や血糖レベルを高め、免疫機能の低下や不妊をもたらす。

引用:Wikipedia コルチゾール

腸内環境の乱れが顎ニキビに?ストレスとの深い関係

肌の不調が続いていると感じるとき、実は「お腹の状態」が関係していることがありますが、腸内環境はストレスとも深く関わっています。

腸内環境が乱れると、栄養の吸収や老廃物の排出がうまくいかず、体の中に余分なものがたまりやすくなります。栄養の吸収が効率よく行われなくなることで、肌の再生を維持するための栄養素が行き渡りにくくなり、ターンオーバーが低下してしまいます。また、老廃物が腸内に長くとどまることで毒素が発生し、体中を巡ることで体内からの炎症反応を引き起こしてしまうこともあります。その結果、毛穴が詰まりやすくなったり、炎症が起きやすくなったりしてしまうのです。

さらに、ストレスによって交感神経が優位の状態が長く続くと、腸の動きが鈍くなり、腸内環境が悪化してしまうこともあります。

特に顎まわりは皮脂腺が多く、東洋医学の考え方では消化器系やホルモンバランスの乱れが反映されやすいエリアとされているため、腸内バランスの乱れがニキビという形で現れやすいのです。

食習慣と内臓疲労がもたらす肌荒れのサイン

毎日何気なく口にしている食事が、肌のターンオーバーや皮脂分泌に影響を与え、知らず知らずのうちに肌荒れを招いていることも。ここでは、内臓に負担をかけやすい食習慣と、それによって起こりやすい肌の変化について、わかりやすく解説します。

糖質やカフェインがホルモンに与える意外な影響

普段何気なく摂取している「糖質」や「カフェイン」なども、腸内環境を乱しホルモンバランスに影響を与え、ニキビができやすい肌環境を作ってしまいます。

まず、糖質のとりすぎは血糖値を急上昇させ、それを下げようと「インスリン」というホルモンが大量に分泌されます。インスリンが増えすぎると、男性ホルモン(アンドロゲン)の働きが強まり、皮脂の分泌が活発になってしまいます。これが、ニキビのもととなる毛穴詰まりを引き起こす要因になってしまいます。

また、カフェインには交感神経を刺激して体を“興奮モード”にする働きがあります。その結果、コルチゾールが分泌されやすくなり、こちらも皮脂分泌を促進する要因になります。特に寝不足やストレスが続いている時期にカフェインを多く摂取すると、自律神経のバランスがさらに乱れやすくなる可能性があります。

もちろん、糖質やカフェインが一概に「体に悪い」ということではありません。「肌の調子がなかなか整わない」「顎のニキビが繰り返しできる」などの不調が続く場合は、糖質やカフェインを摂りすぎていないかを一度確認してみるといいでしょう。

ビタミン不足がターンオーバーを乱す理由

ビタミンB群は皮脂の分泌をコントロールし、肌細胞のエネルギー代謝をサポートする働きがあるため、不足することでターンオーバーが乱れやすくなってしまいます。

ターンオーバーとは、約28日周期で肌を新しく生まれ変わらせ、古くなった細胞を角質として排出していきます。そのため、ターンオーバーが乱れると、表面の古くなった角質が積み重なり、毛穴をふさぐ要因のひとつとなってしまいます。

そんなターンオーバーの働きを維持してくれるのが、ビタミンB2やビタミンB6です。ビタミンB2には皮膚や粘膜の再生を助け、細胞の代謝をサポートする働きがあります。また、ビタミンB6はたんぱく質をエネルギーに変えるのを助け、肌細胞の材料作りに関与します。さらに皮脂の分泌を調整する作用もあるため、皮脂トラブルによる顎ニキビ対策にも効果を発揮します。すでに炎症性のニキビがある場合には、ナイアシン(ビタミンB3)も効果的です。細胞の修復や新陳代謝、血流促進に関与し、炎症を抑える作用もあるため、ニキビや肌の赤みにも効果が期待できます。

- ビタミンB2:卵、納豆、レバー、牛乳

- ビタミンB6:バナナ、マグロ、鶏むね肉、にんにく、さつまいも

- ナイアシン(ビタミンB3):たらこ、まいたけ、落花生、鶏肉

などに多く含まれているため、これらを日常的に意識して摂ることで、肌の生まれ変わりがスムーズになり、顎ニキビの予防・改善にもつながりやすくなります。

ビタミンB群(ビタミンBぐん、英: B vitamins)とは、水溶性ビタミンのうち、ビタミンB1、ビタミンB2、ナイアシン、パントテン酸、ビタミンB6、ビタミンB12、葉酸、ビオチンの8種の総称で、ビタミンB複合体とも呼ばれる。

引用:Wikipedia ビタミンB群

顎ニキビを美容医療でケアするという選択肢

顎ニキビをより早く改善したい、顎ニキビができにくい肌を維持したい、といった悩みに答えてくれるのが美容医療です。自分の肌状態や顎ニキビの状態に合わせた治療を選択することが、健康な肌を維持するためには重要です。

炎症・角質・色素沈着に働きかける治療法の種類

ニキビケアには、炎症性のニキビを改善するもの、ニキビのできにくい肌への角質ケア、ニキビの後にできるニキビ跡の改善など、ケースに合わせて様々です。

ニキビのできにくい肌環境に整えるには、角質の除去が期待できるケミカルピーリングがおすすめです。弱い酸の薬剤を用いて、肌表面の古くなった角質を除去していくため、毛穴詰まりの起こりにくい肌を維持することができます。

炎症性のニキビがある場合には、イソトレチノイン(アクネトレント)などの、皮脂腺からの皮脂分泌を抑え、抗炎症作用がある内服薬などで、重症化したニキビを抑えるアプローチから始めてみましょう。

炎症性のニキビや繰り返したニキビが治った後にできる色素沈着タイプのニキビ跡には、メラニン色素を分解・排出する治療がおすすめです。肌質に合わせて、レーザートーニングやフォトフェイシャルなど、適切な治療を選択しましょう。

このようにニキビの状態やニキビの段階によって治療方法が変わるため、今の状態をしっかりと医師に診察してもらい、適切な治療を受けることが、ニキビ改善の近道です。

ニキビに内側からアプローチする内科的美容サポート

スキンケアや肌の外側からの美容医療によるアプローチと並行してケアしたいのが、内側からのサポートです。例えば、重症ニキビの場合は、イソトレチノインなどの内服薬との併用がおすすめですが、小さいニキビを繰り返していたり、肌のコンディションが優れないことでニキビができていたりする場合は、美容点滴や注射などの体の内側から働きかけるケアがおすすめです。

毛穴の開きや、過剰な皮脂分泌が気になる人は、白玉注射(グルタチオン点滴)や高濃度ビタミンC点滴などがおすすめです。ビタミンCには過剰な皮脂分泌を抑え、ニキビの炎症を鎮静化してくれる作用が期待できます。また、グルタチオン注射はコラーゲンの増生によって毛穴の引き締めも期待できます。

ホルモンバランスの変化によってニキビができたり、肌の不調が起こったりしている場合には、プラセンタ注射がおすすめ。ニキビに直接作用する効果はありませんが、様々な成長因子を含んでおり、体の内側からホルモンバランスを整え、皮脂分泌を抑えたり、ターンオーバーを正常に維持しやすくしたりします。もちろん、美容点滴との併用も可能ですので、より改善したい悩みに合わせて組み合わせるといいでしょう。

点滴や注射は、ダイレクトに肌内部からアプローチが可能なため、外側からのケアと合わせて継続することで、より効果的な改善が目指せるでしょう。

“心・体・肌”を同時に整えるセルフケア習慣

毎日の習慣に取り入れられる顎ニキビを改善するためのポイントをご紹介します。

夜のスキンケアルーティンと睡眠ホルモンの関係

顎ニキビを予防・改善するためには、過剰な皮脂分泌を抑制するためのスキンケア方法を身につけましょう。

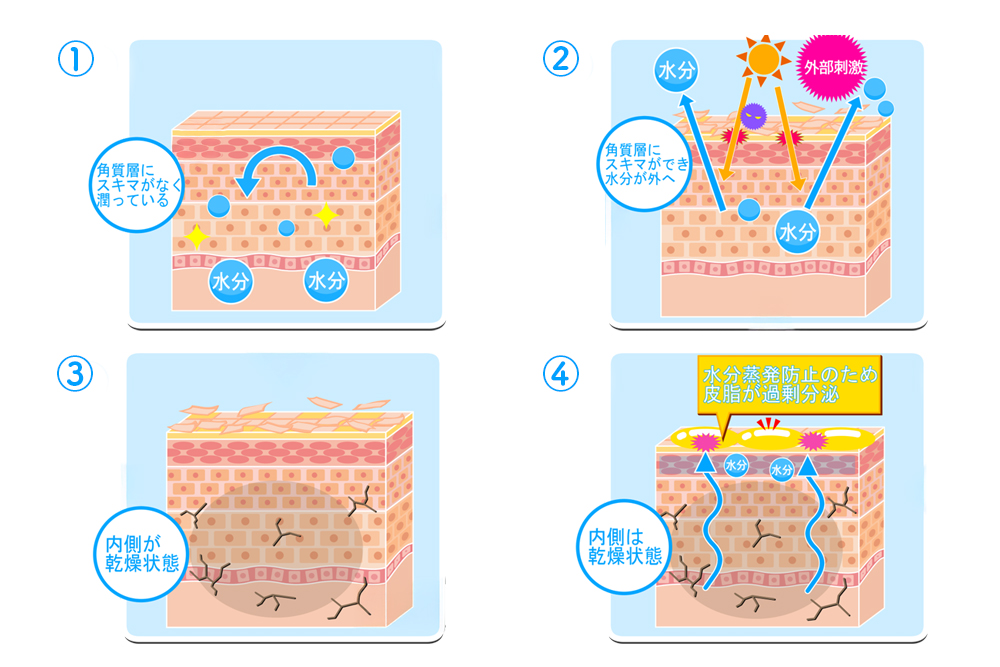

皮脂が過剰に分泌される要因のひとつとして、肌の乾燥が挙げられます。「肌が乾燥しているのにどうして皮脂分泌が過剰になるの?」と疑問に思った方もいるかと思いますが、肌は水分と油分のバランスが保たれているときに、皮脂分泌も安定します。しかし、乾燥して水分が減少すると、肌はバリア機能を維持しようとして皮脂を分泌します。

皮脂が分泌されると手で触った時のべたつきなどから、肌は潤っていると勘違いしたり、皮脂を取り除こうと過剰な洗顔などを行ったりしてしまうことで、より乾燥が進みやすくさらに皮脂が分泌されてしまうという悪循環を生みだします。

この悪循環を断つためには、スキンケアルーティンを見直し、しっかりと水分を補うことを意識しましょう。洗顔の際はごしごしと擦らずに、たっぷりの泡で肌を押さえるように洗いましょう。擦り洗いは肌への負担を大きくしてしまいます。夜の洗顔後、水分を拭き取ったらできるだけ早く化粧水で水分を入れていきます。化粧水の後に肌のツッパリ感が気になる場合は、オイルなどで油分を補給してからクリームで蓋をします。

スキンケアに加えて体の中からのケアも意識しましょう。特に睡眠不足の肌は荒れやすく、肌の再生が低下してしまう原因にもなります。ただし、睡眠時間を多くとればいいというわけではなく、大事にしたいのは睡眠の質です。人の体は、入眠から3時間前後で最も成長ホルモンが分泌されると言われています。この成長ホルモンは、肌のダメージの修復に欠かせないもので、より深い睡眠が取れているときに分泌されます。そのため、入眠前の1〜2時間程度はスマホなどのブルーライトをカットし、カフェインや夜食も避け、体がリラックスできる環境を作るように心がけましょう。

夜のスキンケアや睡眠の質を見直して、顎ニキビのできにくい肌環境を作っていきましょう。

枕カバーの交換や腸にやさしい食事で内側からリセット

顎ニキビを予防・改善するためには、毎日使う寝具にも気を配ってみましょう。実は、日々の生活習慣や衛生環境が影響しているケースも多いのです。例えば、枕カバーやタオルを何日も洗わずに使っていると、そこに付着した皮脂や汗、雑菌が肌に触れ続けることになります。特に寝ている間は肌が再生モードに入る大切な時間です。顎や顔が最も触れる枕カバーは、常に清潔な状態にして肌を休ませてあげることが、ニキビ予防の第一歩です。毎日交換できることが理想ですが、難しい場合は少なくとも2〜3日に一度は洗うように心がけてみましょう。

また、内側からのリセットには「腸内環境」を整える食事も欠かせません。ヨーグルトや味噌、納豆などの発酵食品や、善玉菌のエサとなるオリゴ糖などを一緒に摂取するのがおすすめです。また、野菜や海藻類などの食物繊維も意識してとることで、腸内の善玉菌が増え、老廃物の排出がスムーズになります。腸内が整うことで、ホルモンバランスも整いやすく、肌のターンオーバーも安定しやすくなるのです。

清潔な寝具と腸にやさしい食事、このシンプルな2つの習慣が、顎ニキビの「出にくい体質」づくりにつながります。

まとめ

顎ニキビは、ホルモンバランスの変化や過剰な皮脂分泌などが原因で繰り返すことが多いです。ストレスや腸内環境の乱れも顎ニキビの原因のひとつとなるため、外からのケアに加えて、腸内環境を整える食事などを意識するといいでしょう。

より効果的に改善したい場合は、ケミカルピーリングなど、美容医療による外からのアプローチや、美容点滴などの体の中からのアプローチを悩みに合わせて組み合わせると効果的です。

繰り返す顎ニキビに悩んでいる方は、椿クリニックにご相談ください。

椿クリニックが提供するホスピタリティ

椿クリニックは、銀座・名古屋・心斎橋の駅近で通える「切らない美容医療」専門クリニックです。

フォトフェイシャル(M22)、医療ハイフ、XERF(ザーフ)、インモードVリフト、ボトックス、ヒアルロン酸、医療脱毛、メディカルダイエット、点滴まで幅広く対応。

医師が肌状態と目的・ご予算を丁寧に確認し、“必要な施術だけ”を適正価格でご提案します。

治療・接遇・設備・費用の四つの安心で、初めての方も気軽に続けられる美容医療を実現します。

術後も無料診察や薬処方、電話・LINE相談などアフターケアまで一貫。24時間WEB予約で、思い立ったタイミングでお気軽にご相談ください。

よくあるご質問

顎は皮脂や角質が溜まりやすく、ホルモンやストレスなど体内の影響も受けやすい部位です。とくに生理前や疲労時は毛穴詰まりと炎症が重なり、再発しやすくなります。外側のケア+内側の整えで肌の回復力を高めることが、繰り返し予防のポイントです。

ストレス時に出るホルモン「コルチゾール」は皮脂を増やし、同時に自律神経の乱れで回復力が低下。これが毛穴詰まりや炎症の長引く要因になります。睡眠・入浴・呼吸・軽い運動などで副交感神経を高めると、肌の調子も少しずつ安定しやすくなります。

はい。顎ニキビはホルモンバランスの乱れや皮脂の過剰分泌、腸内環境の悪化などが原因で起こりやすいため、食事や生活習慣の見直しが予防に役立ちます。糖質や脂質の多い食事を控え、野菜や発酵食品を積極的に摂ることで、腸内環境を整えホルモンバランスをサポートします。また、睡眠不足やストレスも悪化要因となるため、日中のカフェインを控え、十分な休息とリラックスできる時間を確保することが大切です。規則正しい生活で体の内側から肌環境を整えましょう。

はい。乾燥による皮脂の過剰分泌を防ぐためにも、保湿は必要です。洗顔はぬるま湯+泡でやさしく、化粧水で水分補給→セラミド等でバリア強化→必要に応じクリームで保護。日中の基本ケアは、ノンコメドジェニック+紫外線対策で行うと良いでしょう。

毛穴詰まりにはピーリングでターンオーバーの正常化を目指します。炎症が強いニキビの場合は、医師の判断で内服薬のイソトレチノイン処方も検討してみるのも良いでしょう。色素沈着にはレーザートーニングやフォトフェイシャルを。高濃度ビタミンC点滴やプラセンタなど、体の内側からのケアも取り入れると効果的です。まずは原因を見極めて、状態に合った治療を医師と組み立てることが大切です。

施術の空き枠を見る

銀座TSUBAKIクリニック

ケミカルピーリング(顔)予約の空きを見る

椿クリニック名古屋院

ケミカルピーリング(顔)予約の空きを見る

椿クリニック心斎橋院

ケミカルピーリング(顔)予約の空きを見る